1971年,杨振宁与周总理

技术科学可以无国界,也可以有国界,它可以仅为一国服务,而基础科学总是无国界的,它总是为整个人类服务的

有些人喜欢把杨振宁和钱学森、邓稼先作比较,讨论他们谁对于中国的贡献更大。钱和邓都是民族英雄级别的科学家,功劳自不待言,特别因为邓稼先是杨振宁的“发小”,两人曾有同窗之谊,在美国留学时也常在一起,然而邓回国,杨则留美未归,邓后来成为中国的“两弹元勋”,而杨却未能把自己的聪明才智贡献给中国的科学事业。这样一比,似乎就比出了两人的差距。而且,有些言辞偏激的网友,喜欢动不动就把事情上升到政治层面,把能不能为中国搞科研归结于爱不爱国的问题,这观点就未免狭隘了。

我以为这样的讨论忽略了一个最重要的基本事实,就是现代自然科学是有分类的,它由基础科学、技术科学和应用科学组成。钱学森在火箭和导弹方面的突破,邓稼先在“两弹”研究中的发明,都属于技术科学领域的成就,而杨振宁所提出的“宇称不守恒”理论、“规范场”理论,却是基础科学领域的重大发现。虽然在广义上说,钱、邓、杨三人的学问都和“物理学”“力学”相关,但是实际上隔行如隔山。钱和邓能做的,杨不一定做得了,反过来说也一样。但是不能否认,基础科学和技术科学有两个重大的区别。首先,基础科学是技术科学的根基和前提。如果没有基础科学,任何技术发明都没有了依据,所以这方面的研究更值得重视;其次,技术科学可以无国界,也可以有国界,它可以仅为一国服务,而基础科学总是无国界的,它总是为整个人类服务的。

经过这样的分析,再回到50年代钱、邓回国而杨未回国的问题,我们就可以看出他们各人的选择,其实是各有道理。钱和邓掌握了技术科学的专业特长,要报效祖国,回国自然是不二选择;然而杨振宁专攻基础科学理论,这是为人类作贡献的研究,自然是哪里的研究条件好,就在哪里工作。这还只是针对一般情况而言,还没有考虑上世纪50年代中国的特殊情况。当时的情况是,中国为了避免“落后就要挨打”,必然要优先发展“火箭”“导弹”和“两弹”,所以钱、邓回国,是可以大显身手的;但是对于杨振宁所主导的基础科学理论研究,国家在经济落后、“一穷二白”的状况下,既不具备也不可能提供相应的条件。所以基本上可以预见,如果杨先生当初回到中国,那么且不要说什么“规范场”,第一次获得诺贝尔奖的华人学者也一定不是他和李政道。

杨振宁促成的国家大项目

杨振宁对中国也有很大贡献;他贡献给清华的,远比他从清华得到的多

又有些人喜欢把杨振宁和李政道相比,说李自从70年代末期就开始,在美国大量为中国培养研究人才,后来一直在为中国科学发展出谋划策,做了很多事情;而杨先生只是到了80岁,才定居清华大学,住在一栋花园洋房里面,给学生讲讲课而已,那简直应该说是来享福和养老的。

发表这些言论的人,又是只知其一不知其二。大家都了解,李政道先生曾经策划和实施过中国青年学生海外留学计划,但是很少有人知道,杨振宁先生几乎是与此同时,在中国香港和美国筹措资金,策划和资助了CEEC计划(中国学者访问项目),帮助大批中国高端学者到美国著名大学进行为时半年到一年的深造。我曾看到一张表格,上面列明仅在1981年到1992年间,参与这项计划到美国访学的学者就达上百人。此后仍有学者在杨先生帮助下分批出国进修。这些学者原本就是科技精英,访学归来后,无一例外地成为了我国自然科学各领域研究的带头人,有多位当选两院院士,其中就包括后来担任过北京大学校长的陈佳洱,担任过复旦大学校长的杨福家以及担任过中国科技大学校长的谷超豪。(注:南开理论物理研究室的早期毕业生,包括现任吉林省政协副主席、东北师范大学副校长薛康、中国科学院院士孙昌璞、中国科学院研究生院副院长苏刚,都曾受杨振宁的资助到他任教的纽约州立大学石溪分校访问一年。陈省身院士多年后透露,杨振宁为了筹钱送中国学者出国培训,曾发着高烧去纽约唐人街演讲。)

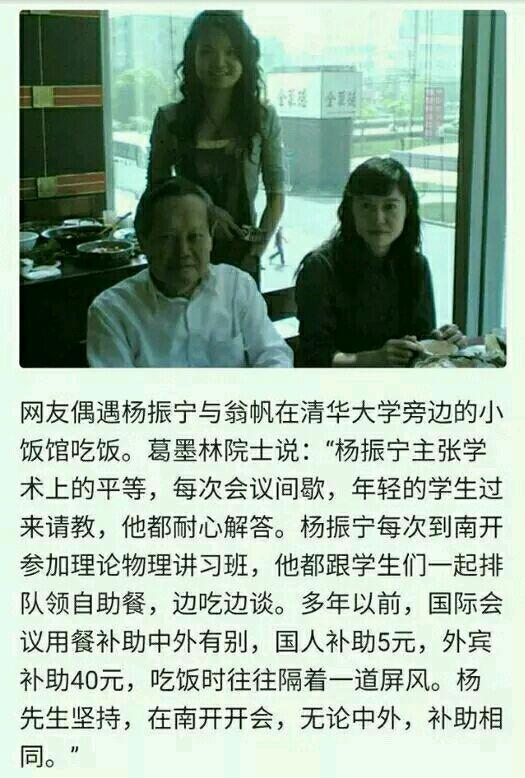

同时,对于母校清华,杨先生更是倾力支持。1997年他担任了清华大学高等研究中心主任,为了落实他心目中的科研发展计划,他从海外募集了1千多万美元的资金,用以资助清华聘请多位海内外著名专家并盖起专家楼公寓楼。更为难得的是,他定居清华和翁帆结婚以后,又将他们二人的存款捐赠给清华近200万美元(注:陆续一共捐献400万美金)。这些都表明他贡献给清华的,远比他从清华得到的多。他和翁帆并没用去追求豪华生活,更没有拿200万美元去购买豪宅,他们的家,装修普通,陈设简单,与一般平民无异。在这方面,我以为杨振宁先生和杨绛先生一样,自己生活低调简朴,却对清华一往情深,慷慨奉献(杨绛先生将她和钱锺书著作的全部版税捐给清华设立“好读书奖学金”)。这正是他的精神境界之所在。

杨振宁朴实的作风

了解杨振宁先生的人都知道,他一直在努力为中国奉献着自己的智慧和才能,但他的贡献,不一定都摆在明处,也不一定都能让大家知道。比如,在与国家领导人会面时,对中国的科学发展问题,他的建言献策很多。别的不说,只说他1971年作为第一个回国的华人科学家,在和周恩来总理的会谈中,不仅介绍了美国社会的有关选举、政党、民权、法律等等制度性问题,帮助周总理在中美关系改善之前,深入了解了美国的政情和舆情,而且特别重要的是,他建议中国要加强基础科学理论研究,大力培养理论人才。这在当时“文革”将所有大学和科研机构统统荒废,将科研人员和大学教师大批送往“五七干校”的时代,可谓空谷足音之言。我们注意到,正是从1972年以后,高等院校开始恢复招收工农兵学员,尽管选拔人才的制度仍然不正规,但这毕竟是对停止招生6年的高等教育的恢复,是“文革”从乱到治过程中的一个步骤。人们不能不承认,杨先生在其中是起了促进作用的。及至一两年后,国内教育界在周恩来总理直接主持下进行整顿,全面复课,抓基础教育,抓教育质量,一时成风。虽然好景不长,很快就被“四人帮”当作“右倾回潮”“资产阶级旧教育复辟”打压下去,但是这里所显示出的重新重视教学和科研的观念,也不能说与杨先生回国提出的建议无关。

杨振宁的百科介绍

促进中美民间交流

同样,杨先生在美国,也一直在从事着促进中美民间交流的作用。他说自己是中美之间的“一座桥梁”。在我看来,他不仅是科学家,在某种意义上,也是社会活动家。如果说,知识分子可以分成两大类,一类是人文知识分子,他们在自己的学科专业之外,会有较多的人文关怀和现实关怀,另一类是科技知识分子,他们比较专注于自己的科技领域。那么,我以为杨振宁先生比较倾向于前者,而李政道先生则比较倾向于后者。长期以来,对于美国华人之中的社会活动,杨先生显然不但乐于参加,而且非常热心支持。70年代初期访问北京后返回美国,他就投身于爱国的社会活动,后来,他与历史学家何炳棣甚至还共同发起成立 “全美华人协会”,他亲任会长,何炳棣为副会长。这个组织所做的工作,无非是团结和凝聚华人,在他们中传播热爱新中国的思想,包括宣传捍卫中国领土主权,保卫钓鱼岛。相信很多年长一些的读者会记得,1979年1月中美建交,邓小平赴美访问,全美华人协会设宴接待,由何炳棣主持宴会,杨振宁致欢迎辞。从这里我们可想而知,杨、何二人当时在华人当中的威望和影响力,的确是无出其右。

其实作为最有影响力的旅美华人,杨先生在政治上是需要作出选择的。他获得诺贝尔奖以后,访问中国大陆,此后,又以满腔热情歌颂新中国。他最欣赏毛泽东的两句诗是“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天”。他一再对美国的华人说,这就是新中国的写照。

正是因此,台湾当局对于他亲共十分恼怒,竟对他和何炳棣以“杨匪”“何匪”相称。然而,他们的作用实在是不可替代的。我在中国香港工作期间,曾经结识了几位当年在美国留学而后来在中国香港和美国的大学里任教的学者,他们都是70年代保钓运动的积极参与者,闲谈时,他们总是深情地回忆起自己在美求学期间不平凡的经历,而对杨先生当时发挥的作用十分推崇。

所以,那些因为杨先生没有在建国之初归国就对他加以指责的人,实在是对他的经历和人格都太缺乏了解了。

杨振宁回国工作,大大有益于中国

至于有人议论清华大学接纳80岁的杨先生回来“享福”和“养老”,其论更显得缺乏见识。我在文章里已经讲到,杨先生的成就并不局限于获得诺贝尔奖的“宇称不守恒”理论,更在于“规范场”理论的提出,据此,他是无愧于科学大师的称谓的,这在国际物理学界可以得到公认。

同样为诺贝尔物理奖获得者的丁肇中先生,在杨振宁70岁生日宴会上曾这样说:提到20世纪的物理学的里程碑,我们首先想到三件事,一是相对论(爱因斯坦),二是量子力学(狄拉克),三是规范场(杨振宁)。

在国内,我也见到科学史专家的论文持类似观点:

“在人类科学发展史上,20世纪堪称物理学世纪,物理学家繁若群星。如果说20世纪上半叶爱因斯坦是物理学的旗手,那么下半叶当推杨振宁。正像相对论于爱因斯坦一样,规范场是杨振宁在物理学领域的最高成就。”(高策:《杨振宁与规范场》,载《科学与中国人》1995年第3期)

所以说,清华请回来的杨振宁先生,绝对不仅仅是一个普通的诺贝尔奖获得者,他的理论、思想和智慧,他的荣誉和地位,他的吸引力和影响力,都定然使清华多多受益。这就如同请来了一位当代爱因斯坦。试想一下,如果爱因斯坦是中国人,且是一位清华校友,他早年出国,发现了广义相对论,成就斐然,名满天下,在他晚年之时,他的愿望是叶落归根,定居清华园,那么清华大学有什么理由不欢迎吗?

我以为,只有从这样的角度认识杨振宁先生,对他才是公平的。

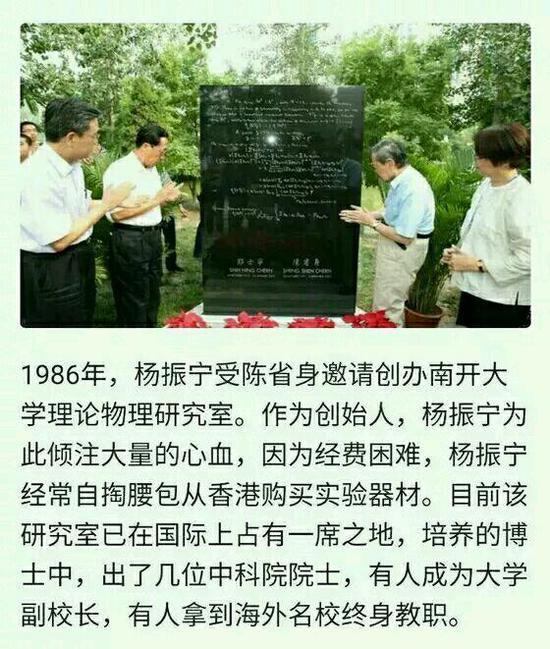

杨振宁与南开大学

朱邦芬院士:杨振宁回到清华是出于家国情怀

现在网络上谩骂、造谣和污蔑杨振宁先生的话很多,我想他不在乎这些。他几十年来被人骂惯了。在美国,联邦调查局一直盯着他,因为他是在中美中断了20 多年关系以后、于1971 年第一位访问新中国的美籍华裔物理学家,回到美国后他到处公开演讲,称赞新中国的成就。杨振宁1997年在清华大学创办高等研究中心(现在叫高等研究院),2003年正式回到清华园定居,成为清华大学全职教授。国内一些人说杨振宁到清华是来享福的。作为一个见证人,我可以负责地说,杨先生之所以回到清华完全是出于家国情怀,是为了中国科技事业的发展。杨先生回清华后所做出的重要贡献不胜枚举,这里我只简而言之。我认为,杨振宁回到清华后“画圆”的收笔之作十分出色,做出了一系列杰出的贡献,至少包括以下五个方面。

(1)学术领导。他亲手创办了清华大学高等研究院,在物理学和其他相关研究领域中做出了非常好的研究工作。他担任清华物理系的国际评估委员会成员和顾问,帮助清华物理系从根本上改变了面貌。2016 年9 月19 日,薛其坤获得首届未来科学大奖物质科学奖。我以为这与杨先生在清华物理系首次国际评估时强调要发展实验凝聚态物理,以及他所创建的高等研究院为薛其坤和张首晟两人提供了合作平台分不开。杨先生是“邵逸夫奖”评审委员会首任主席、香港求是科技基金会顾问,他的辛勤工作和慧眼,使得这两个奖项声誉卓著,评出了一大批优秀科学家和成果。例如,早在1996 年,求是基金会就授予屠呦呦等10 位青蒿素及其衍生物研究工作的主要科研人员“求是杰出科技成就集体奖”,而当时没有任何机构授予屠呦呦等人奖项。他还就一些重大的科学工程以及科技政策,发表了真知灼见。最近杨先生关于反对中国现在开始建造超级大对撞机的见解,旗帜鲜明,不管对此持有什么立场,毫无疑问,都可以看到杨先生热爱中国、心系人民的赤子之心。以他的学术成就和声誉,以他的博学和见识,杨振宁先生在科学界所起的引领作用非常显著。

(2)物理研究。杨先生回到清华后,在冷原子物理和统计物理领域发表了13 篇SCI 研究论文,亲自做了很多重要的研究工作。本世纪前10 年,他已是耄耋之年,但全部研究工作都还自己独力而为,最多有时有一个合作者。他有多篇文章发表在《中国物理快报》上,我常收到他发来的电子邮件,发件时间经常是晚上10点多、11点。

(3)教育家。杨先生为清华培养出了多名杰出的青年物理学家,其中好几位已蜚声国际。为了推动教师上课,他还曾为清华物理系、数学系的200多位新生讲了一学期的大学物理课。

(4)科学史研究。杨先生写了很多科学史方面的研究论文,特别是对一些他亲身接触过的物理学大师和数学大师的研究及评述,独具匠心、极其精彩并珍贵。杨先生回清华后一共发表了近30篇SCI 论文,作者单位都署有清华大学,此外还出版了几本专著。

(5) 杨先生还做了许多其他事,包括就文化、教育、艺术等问题作了很多精彩的公共演讲,他还就学术诚信问题发出了声音。

杨振宁的勤奋

杨振宁是保卫钓鱼岛运动的精神导师

杨先生被一些网民批评,很重要的原因在于他的言论总是为中国辩护。这些人可能并不了解,杨先生的爱国,是爱到骨子里的,而且是一贯的,永远不变的。当然谈论中国的社会现实,不免会涉及阴暗的方面,杨先生并不否认问题的存在,但是他对未来总是抱有信心,话语间自觉不自觉地为中国的进步和发展辩护。

杨先生习惯性地为中国的进步而辩护,已经成为他性格的一个部分。这与他从小接受父亲的爱国主义思想影响有关,也与他作为华人在美国长期受到歧视的境遇有关。1971年,杨先生作为第一位归国探亲的美籍华人科学家,受到毛泽东主席和周恩来总理的接见。回美国后,正值保钓运动在留美学界兴起,杨先生在保钓学生中发表题为《我对中华人民共和国的印象》的演讲,轰动异常。他和历史学家何炳棣、数学家陈省身都坚决支持保钓运动,被称之为运动的精神导师。尽管杨先生身处那个时代,宣传新中国,不免带着“左倾思潮”的印记,但他的一片赤子之心,是感人至深的。我看过当年台湾赴美留学生写的回忆录,谈到杨振宁先生在保钓运动中的影响力,征服了许多台湾学生。统计数字表明,当时的台湾留美学生竟然多数表示自己学成后要到中国大陆工作定居。

或许,他的判断也不一定都是准确的。你可以不同意他的观点,你可以不接受他的任何影响,但是,你不应该怀疑他的真诚。

“华人科学家,只有李政道和杨振宁最无私心”

1980年10月,中国科学院副院长钱三强收到时在美国访学的中国物理学家周光召的来信,周光召在信中谈及了华裔科学家莫伟对海外华人科学家的一些看法:“莫伟找我谈了三次,谈了一些情况和意见……他说有些美籍华人随便向中国领导提意见,有些人不了解中国情况,有些人有私心,……莫讲据他看只有李和杨没有私心,热情希望把中国事情搞好。”

从莫伟的话中,我们可以看出,莫伟是充分肯定了李政道和杨振宁——尽管他们意见不一致,认为他们“没有私心”。莫伟与李、杨二人并无关系,因此,他的话应当是可信的。