2012年9月,21岁的河南泥瓦工蔡洋,加入了西安街头喊声震天的游行队伍。在群情激愤的人群将一辆丰田卡罗拉团团围住后,热血上头的蔡洋兴奋震颤,举起冰冷的U型锁,对着车主的头猛力敲下,造成对方五级伤残;

2016年7月,互联网上疯传明星赵薇分裂国家,勾结共济会,资助希拉里掌控美国,一手遮天控制主流媒体舆论等大量细节详实、栩栩如生的谣言。《人民日报海外版》的公众号“侠客岛”评论称,这些谣言本是“哄孩子的阴谋论”,却成为了整个社会的逻辑;

2017年2月,明星郑爽在微博小号上用脏话攻击网友。在这一行为引发诸多争议之时,郑爽的粉丝却聚集到各大微博评论区,将一切批评者都称为“黑子”,组团攻击其“蹭热度”、“造谣”,企图掐灭所有质疑的声音。

一个普通的泥瓦工,为何会突然变成残忍的暴徒?

完全经不起推敲的谣言和阴谋论,为何会有如此多人信以为真?

明星用脏话在公共平台上骂人,为何粉丝们还是不容他人批评?

1895年,法国心理学家古斯塔夫·勒庞出版了著名的《乌合之众》,也提到了和上面类似的种种案例。

他分析说:这些“脑残”现象,是由“群体”的心理状况所导致的。

看完《乌合之众》的这4个观点,你或许会觉得,他说得对。

理性人为何会变成“脑残粉”:5分钟读完《乌合之众》

理性人为何会变成“脑残粉”:5分钟读完《乌合之众》

“群体”定义

《乌合之众》的“群体”,并不是指一群聚集在一起的人,而是指有着共同目标的“心理群体”。因此,这些群体未必需要同时出现在一个地点。

1

群体是“无意识”的

没有理性,只有本能

“群体无意识”,是《乌合之众》中最基本的观点。

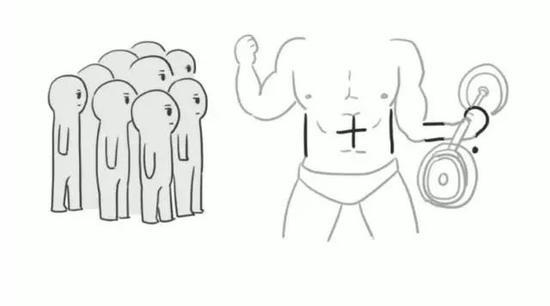

简而言之就是,一个人一旦进入群体之中,就会变成“无意识”的野蛮人。

《乌合之众》中提出,推理、逻辑、智力,这些有意识的“理性”因素,在人类的头脑中只起着很小的作用。

一个人的绝大多数的行动,都是跟着感觉走,受到情感、本能、欲望这些“无意识因素”的支配。

专家和学渣的区别,在于这两个人的智力的不同。但在情感、欲望等这些方面,很可能没什么区别:学渣会对不公感到愤怒,专家也会。

当一群人聚集在一起,那些人人都有的情感、欲望、本能,就会被无限叠加放大,形成广阔的无意识之海。

而人人都不同的智力、个性等,就像是撒到海里的盐——直接消失了。

因此,群体总是“无意识”的。而长时间处于群体中的人,大脑也会被彻底麻木:

他们进入了一种被催眠的迷幻状态,只能进行条件反射,完全丧失了思考能力。

更可怕的是,在被本能欲望所控制后,群体中的人会丧失责任感,变成疯狂而残暴的野蛮人。

将无辜车主砸成重伤的蔡洋,就是理性丧失、智力退化的典型。《乌合之众》中称,犯罪群体中的人,并不认为自己在犯罪,而是在执行一项伟大而光荣的任务。

蔡洋的心态正是如此。在自己的恶行被披露后,他对自己的母亲解释:

“这是爱国行为!”、“我是爱国!抵制日货!”

正如勒庞所说,“他不再是他自己,他变成了一个不再受自己意志支配的玩偶。”

2

群体不关心事实

不看真相,只看表象

群体中的人没有理性,但想象力却异常强大。

抽象的理性思考,对于人类来说太难了。而直观生动的形象,就要好理解得多,更容易被接受。

因此,群体的思考模式,不是理性思维,而是形象思维,基本靠“脑补”。

要想打动群体,也不能靠抽象的逻辑讨论,而是要靠形象说明:几千页数据分析文件,也比不过一张难民女孩的照片更有说服力。

当群体遇到刺激时,想象力就会像波浪一样,在人群中翻滚起来。

在汹涌的想象波涛之下,群体看不见事实,只看见幻象,不在乎真相,只在乎表象。

《乌合之众》因此提出,群众并不需要真理:

“群众从来就没有渴望过真理,面对那些不合口味的证据,他们会拂袖而去,假如谬论对他们有诱惑力,他们更愿意崇拜谬论。凡是能向他们提供幻觉的,也可以很轻易地成为他们的主人。”

也就是说,真理和谬论,哪一个更符合幻觉,群体就会相信哪一个。

那是“选错了一个角色”更有诱惑力,还是“控制主流媒体、勾结共济会、资助希拉里”更有诱惑力呢?答案不言而喻。

于是,符合群众设想的“证据”,就会被拿出来,加上五彩斑斓的想象,酿成谣言。而没有诱惑力的真·证据,就直接被无视了。

因此,对于群体来说,重要的从来都不是事实,而是他们想象中的事实。

3

群体不接受讨论

非黑即白,简单极端

对于理性的人来说,任何事情都可以讨论。但在群体之中,从来就没有真正的“讨论”。

讨论的前提,是意识到任何一件事情,都是复杂多面的。但失去了思考能力的群体,无力理解“复杂”,只能把所有事情都简单化。

所以,对于群体来说,一件事,要么全对,要么全错;一个观点,要么是绝对真理,要么是绝对谬误。

群体的眼中的世界,非黑即白,尽管这个世界的本色是灰色。

既然如此,群体不会接受“讨论”:要么全盘接受,要么一棒子打死,一切感情都是简单而极端的,不需要讨论。

《乌合之众》因此说,群体的感情其实十分简单:

比如对想象中的某个高高在上者的崇拜,比如没有能力对信条展开讨论,就把不接受他们信条的所有人都视为仇敌。

看到这里,你是不是想到了。。。。。。宗教?

没错,勒庞也这么想。“他们的一切信念,都具有宗教的形式”。

他还说,偏执和妄想,是宗教情感的必然伴侣。而一切政治、神学或社会信条,要想在群众中扎根,都必须采取宗教的形式——也就是,禁止讨论。

对于粉丝来说,自己的偶像,就是上帝。“群众不管需要别的什么,他们首先需要一个上帝。”

在粉丝心中,自己的群体,就是教会。不入教的人,就是异教徒,是敌人。

难道教徒会和你讨论上帝的对错吗?

《乌合之众》作为一本经典的价值所在:它一针见血地指出了群体社会所存在的种种问题。

经历了19世纪末的种种动荡之后,勒庞提出,人类即将进入群体时代:决定国家命运的,不再是伟人,而是群众自己。决定社会舆论的,不再是精英报刊,而是群体意见。

100多年后的今天,我们看看特朗普的胜选,看看自媒体对群体心态的疯狂迎合,就会发现勒庞的确深具远见。可以说,《乌合之众》的核心观点,每一条都在当代社会得到了印证。无论是对当时还是现在,《乌合之众》都是一本极具现实意义的书:

它时时刻刻都在提醒我们,在这个群情汹涌的时代,我们需要时时警惕,不断反思,保持清醒,理性思考。

如果你想得到这本《乌合之众》,可以到我们的公众号:jiongzhii 里面评论,我们会选出3个人得到这本书。当然,在我们的微博@囧知道 和@BOOK思议 中也有相应抽奖。