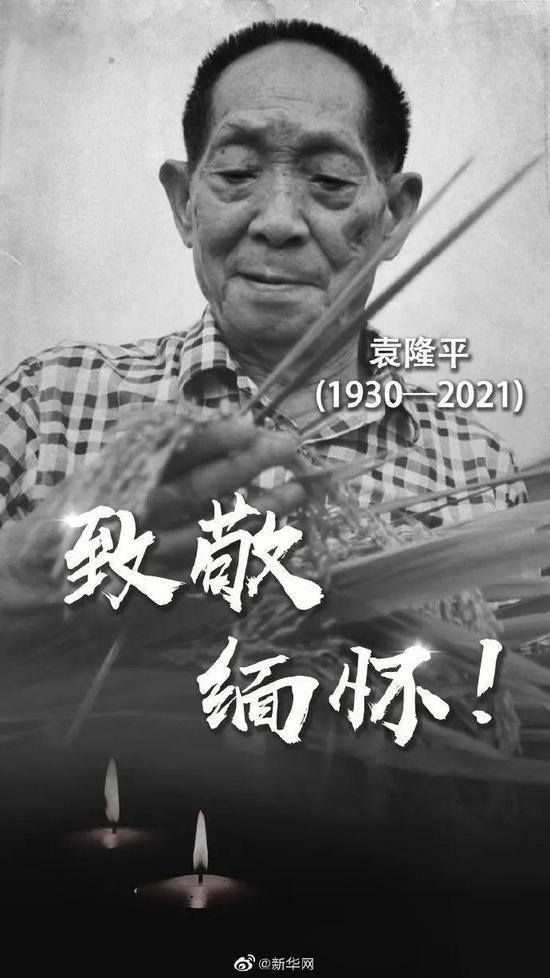

科技界公认的“杂交水稻之父”

老百姓心中“让我们吃上饱饭的人”

网友亲切地称他“袁爷爷”

……

5月22日

袁隆平离开了心爱的稻田

永远告别了我们

图片来源:新华网

袁隆平(1930-2021)

世界上第一位成功地利用水稻杂种优势的科学家

他选育的超级杂交稻

平均亩产1149.02公斤

创下世界水稻单产纪录

如今

全球有40多个国家和地区实现了杂交水稻的大面积种植

袁隆平

中国工程院院士

“共和国勋章”佩戴者

荣获国家最高科学技术奖

天上有一颗星星,就以他的名字命名

袁隆平和他的两个梦想

91年前的一天,北京市王府井协和医院产房里,名叫华静的年轻妈妈,生下了一名男婴。在出生登记材料上,华静和丈夫袁兴烈高兴地写下了“袁小孩”三个字。

这位“袁小孩”的后来取了一个正式的名字,叫“袁隆平”。

小时候,一次去园艺场的参观经历,让袁隆平对农业方面的知识产生了浓厚兴趣。高中毕业,他考进了重庆的西南农学院,开启了“水稻之路”。

从发现一株“鹤立鸡群”的稻株,到发表具有里程碑意义的论文《水稻的雄性不孕性》,袁隆平一步步闯出了杂交水稻的新天地。如今,从三系法杂交水稻到两系法杂交水稻,再到第三代杂交水稻的研究,我国继续走在世界前列。

袁隆平曾在多个场合对人们讲起他的梦想,“我的梦想是杂交稻长得比高粱还高,穗子有扫帚那么长,籽粒有花生那么大,叫‘禾下乘凉梦’。”

图片来源:图虫创意

而让杂交水稻造福世界,是袁隆平院士的另一个梦想。

1980年和1981年,我国的杂交水稻技术先后转让给美国圆环种子公司和卡捷尔公司。这是我国第一个转让国外的农业专利技术。从此,杂交水稻技术走出了国门,开始向世界传播。

袁隆平曾说,全世界如果有一半即8000万公顷稻田种上杂交稻,按每公顷增产两吨估算,每年增长的稻谷可以多养活5亿人口。

别人眼里的他

2000年,中国第一个以科学家名字命名的股票“隆平高科”上市。八年后,名誉董事长袁隆平所持有的股份,以市值计算已经过亿。而他身边的学生和工作人员,却很难把这位老人和“富翁”联系起来。

在学生们的印象里,袁老师永远黑黑瘦瘦,穿一件软塌塌的衬衣或T恤衫。在一次会议上,袁隆平坦言:“不错,我身价2008年就1008亿了,可我真的有那么多钱吗?没有。我现在就是靠每个月6000多元的工资生活,已经很满足了。我今天穿的衣服就50块钱,但我喜欢的还是昨天穿的那件15块钱的衬衫,穿着很精神。”

袁隆平认为,“一个人的时间和精力是有限的,如果老想着享受,哪有心思搞科研?搞科学研究就是要淡泊名利,踏实做人”。

在工作人员眼中,袁隆平其实就是一位身板硬朗的“人民农学家”,“老人下田从不要人搀扶,拿起套鞋,脚一蹬就走”。袁隆平说:“我有80岁的年龄,50多岁的身体,30多岁的心态,20多岁的肌肉弹性。”为了证实这一点,他还展示了一张他的“好身材”游泳照片。袁隆平的业余生活也非常丰富,钓鱼、打排球、听音乐……他说,就是喜欢这些不花钱的平民项目。

袁隆平80岁生日时,曾许了个愿:到90岁时,要实现亩产1000公斤。

2020年11月2日,在湖南衡阳进行的袁隆平领衔的杂交水稻双季测产达到了亩产1530.76公斤。其中早稻619.06公斤、第三代杂交水稻晚稻品种“叁优一号”911.7公斤。

袁老和成都的缘分

你知道吗?

袁老在成都有一片田

在成都郫都区,有一个袁隆平杂交水稻科学园,这也是全国唯一一个以袁隆平院士命名的科学园区,于2019年12月落成,2020年5月正式对外开放。

图片来源:成都发布

而袁隆平与成都的缘分,更早的时候便开始了。

毕业于西南农学院(现西南大学)的袁隆平讲得一口四川话,2005年,袁隆平亲自来蓉建起国家杂交水稻工程技术研究中心成都分中心试验田。当时的试验田还位于成都南部。

2006年,袁隆平来蓉为成都分中心揭牌。这里是他专门为四川、乃至西南的气候地理环境“量身”定制的,直接受他领导开展科研。建成十余年建,成都分中心的水稻选育科研水平,一直在西南地区处于领先地位。

2017年,综合多方原因,成都分中心试验田计划整体搬迁至郫都区德源镇菁蓉小镇,也就是如今的袁隆平杂交水稻科学园。

图片来源:成都发布

新的科学园于2020年5月正式对外开放。项目一期建设用地占地面积35亩,建筑面积约8000平方米,户外配套高标准农田建设2000余亩。

2020年秋,这里的水稻组合种子实现首次测产验收。

图片来源:成都发布

袁老大秀四川话

到成都一来便脱鞋下田

“我普通话不好,在这里我说四川话,大家应该都能听得懂。”这是袁隆平曾经来川作报告时的幽默开场白,引来全场一片掌声。

2010年,一位成都媒体的记者在两会采访报道中曾写道:“之前采访袁隆平的时候,他听说我来自成都,立即以‘迅雷不及掩耳盗铃之势’,把本来带有浓重湖南口音的普通话变成了地道的四川话。”

结果,“一个本来只想讲5分钟的话题,竟然聊了20多分钟。好笑的是,看到袁隆平开始讲四川话了,旁边的记者们也立刻转换声道,憋出一口半生不熟的四川话来采访他。”

还是在那次采访中,80岁的袁隆平笑着讲起了一个小故事。他说,自己和朋友互相问及对方年龄时,都不会用“你今年多大了”,而是“HOW YOUNG ARE YOU”。袁隆平调皮地说:“就是问你青春几何。”

图片来源:视觉中国

2012年夏季,82岁的袁老来到成都专门查看杂交水稻新品种“Y两优973”。当时正值水稻收割之际,太阳时常火辣辣,那天正好烈日当空。“他不戴草帽也不打遮伞,走路像跑,脱鞋就下了田。”

在“Y两优973”试验田里,袁老一眼就看出优点:稻穗压得低能防倒、稻叶尖且直,能更好吸收阳光,很适合在四川及西南等光照不足的地区生长。

也是在2012年,经历6年的反复培育,一个新诞生的两系品种“Y两优973”,实现了四川两系杂交稻新品种选育零的突破。

新一年的播种

新一年的丰收

袁老曾说,成都乃至四川有着悠久的水稻种植历史,基础以及目前发展都很好。在他看来,四川的水稻发展还有很大的潜力可挖。他希望,四川能因地制宜,稳步推进本土“超级稻”的研发与推广工作,从而为我省的粮食生产和农民增收做贡献。

十六年间,四川造水稻走出国门,也走进了新历程。

如今,四川水稻面积、总产均位居全国前列,杂交水稻制种面积全国第一。

图片来源:成都发布

大约十天前,5月13日,第一株天泰优808科研秧苗被插进了成都袁隆平杂交水稻科学园的试验田里,标志着今年“秧门”正式打开。接下来陆续将有4018个试验品种的秧苗被移栽进试验田,今年试验品种总数创历年新高。

这批稻种预计9月中下旬成熟,届时经过口感好、稳产高产、适应性广、抗劣性强等指标的综合评判,将有望成为“正式”的水稻种子。

这也是袁隆平老先生留给成都、留给人类的财富。

无双国士——袁老,走好!

来源:成都市生态环境局