2018年初,企业家李宁带着他的“中国李宁”潮T和悟道潮鞋登上纽约时装周,号称以“东方美学”和“中国哲思”的理念征服了国际秀场。在人们印象中,中规中矩、甚至有点土的国产运动品牌,突然将从前一味“藏拙”的本土元素突出、放大,将“中国李宁”四个大字明晃晃地印在胸口,竟一扫土气,平添了明晃晃的自信和“潮感”,这使“国潮”一词正式进入公众视野。

安踏、太平鸟等品牌立刻跟上,遍寻中国元素,融入到从前被诟病“土气”“缺乏国际范”的设计中,用“国潮”推动品牌升级。老干妈卫衣,云南白药周边,大白兔香水……各种令人意想不到的元素都被纳入“潮”中,扮演着“国”的角色。

随着淘宝造物节、百度国潮季、《人民日报》新媒体主办的“中国正当潮”等国潮大事件的助推,越来越多的本土品牌开始研发和推广具有本土特色、体现发展风潮的产品。复古、跨界、联名……爆款频出、初成规模之后,国潮会走向何处?

“国”与“潮”是怎么搅和到一块儿的?

在国潮被流行之前,“国”与“潮”并非第一次被并举,古代和现代对撞的戏码也早已屡见不鲜。相比古风、国货、中国风,“国潮”无疑是最具时代特征的一次。

首先,国潮所拥有的庞大消费市场,是更具购买力的年轻一代,对国货有着更强的信心,对中国元素有着更强的认同感。尼尔森公司发布的《2019年第二季度中国消费趋势指数报告》显示:68% 的中国消费者偏好国产品牌;62%的消费者会购买国外品牌, 但国产品牌仍是首选;一二线城市有更高的国货购买意愿。群邑智库2018《山海今》报告的调研数据显示,城市高收入人群表达了对国产品牌的重视,超过 60% 的受访者认为:在质量和价格等同的情况下,会优先选择中国品牌的商品。同时,他们也偏爱和擅长通过消费进行自我表达。CBNData发布的《90后、95后线上消费大数据洞察》显示,90后、95后追求个性,更乐于享受品质,而他们的消费行为与生活方式,也正在重新定义着这个时代的潮流与时尚。

而国潮中涌现的产品,多以潮牌为“体”,以中国元素为“用”,产品线涵盖潮T、卫衣、香水、彩妆、文创……让年轻消费者更有购买欲。

“国潮”不同于先它流行的“国风”,它不再局限于中国古典美学里阳春白雪那一套,如果国风强调是清泉石上、明月清风的缥缈古意,那么国潮则早已不拘于古代,有一点点复古,却又不是那么“古”,追溯的是年轻消费者们自己或是父辈的集体记忆:可能是爸爸穿过的宽肩皮衣,是妈妈搽过的香粉,是同桌女生塞进课桌兜的一颗奶糖,可能是漂泊时下饭的一茶匙辣酱。总之,于他们而言,这些元素是日常鲜活,有烟火气,有切身体会的。这些元素符合这一代青年对历史的想象,是一种更为年轻化的复古。

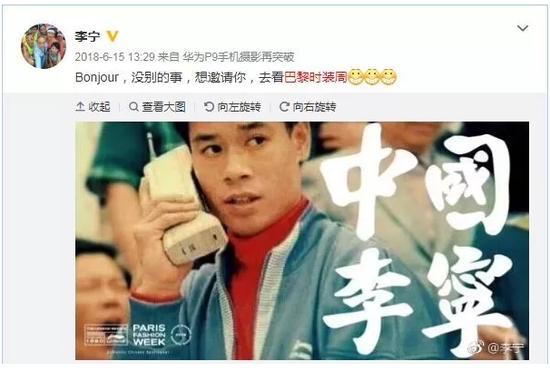

“中国李宁”无疑是其中最为成功的案例之一。春夏巴黎时装周发布会的海报上,李宁举着大哥大手机的照片紧扣着“90年代的中国”这一主题,这是80、90后对父辈的想象,颇有些“请回答1990”的意味。典型的衬线体繁体字红色大字极具设计感和记忆点,李宁本人的经历,也能唤起人们对那个时代英雄梦的致意。而真正让李宁“起死回生”的,是加上了“中国”二字,这两个字可以唤起太多共情,涵盖太多意义,也真正让李宁在追逐国际潮流和保持本土特色的尴尬中,找到了合适自己的位置。而这些复古又时髦的综合,让年轻人们十分买账,李宁顺势打开了中高端线的市场。

李宁微博截图

除了年轻市场的青睐之外,国潮之后的推力同样值得关注:电商平台可借此造势,刺激购买;本土厂商可顺势打造品牌,借机转型;官方更是可将“国潮”作为打造国家形象的绝佳触手,对外推广文化,对内培养认同……在过去的一年里,“国潮”简直成为了一剂万金油,不断出现于民间和官方的叙事之中。

但国潮之中的产品,真的都“潮”吗?

李宁走红后,不少国牌都将自己的巨大logo印上了卫衣和T恤,鸡尾酒推出了花露水的口味,大白兔奶糖被调制成香水……这些产品并不乏讨论度,但总让人觉得少了什么。“潮”不是一两句口号,也不是一两个标签,不是浮于表面的某种标志性元素,更不是猎奇以博眼球,而是一种艺术上的突破,一种态度上的共鸣,有其技术含量和门槛。

如今,在激烈的市场竞争之下,不少国潮品牌已经培养出了敏锐捕捉时尚与个性兼容元素的能力,但因为团队商业化和专业性还不够成熟,其产品集中于美妆、服饰和饮食三大门类,甚至多是“季节限定”,真正能在大浪淘沙后成为经典的产品寥寥。以口红为例,不少品牌方将口红作为试水国潮的首选,卖鸭脖的周黑鸭、卖游戏的王者荣耀,甚至是卖药膏的马应龙和皮炎平,都忙不迭地推出了合作款的口红。这背后不乏经济原理:“口红经济”又称“低价产品偏爱趋势”,在大牌的美妆产品线上,口红的定价相对较低,是一种“成本较低”的奢侈品,有着稳定的需求,加上近些年,中国的彩妆市场有着居高不下的讨论度,品牌方选择口红,更容易打开市场,让跨界营销带来的流量最大化。但这种类似“快闪”的商品在热度消散后,单靠这一两件爆款难以持续发力,带动整个产业链向年轻化和时尚化的转型。

因此,跨界的红利固然诱人,但不可贪杯。

而相比艺术性和时尚性,质量成了更现实的问题。

“故宫淘宝原创系列彩妆,从外观到内质仍有很多进步空间。所以我们决定,全线停产,不断完善,直至把最好的推送给大家。”距离推出红遍网络的故宫彩妆不足一月,故宫淘宝便在官方微博上宣布,因为品质问题将进行全线停产。(时隔数月后,故宫淘宝于8月再次上新彩妆气垫霜。——编注)

“故宫系”文创一直以其对传统文化的巧妙运用受人热捧,但当进军制作工艺更为复杂、审美要求更高的彩妆界,却立刻暴露出品质问题,令人唏嘘。长期来看,“国潮”产品的品质无疑比噱头有着更强的说服力。故宫的谨慎和敏感,是可贵的也是稀缺的。目前国潮产品的质量参差不齐,在对Made in China刻板印象的“加持”之下,国潮想走出自己的路,少不了对品质更严格的把控。

外国怎么“潮”?

从官媒的积极参与可见,国潮这一标签已经被赋予了宣传任务,在得到加持的同时,也面临着限制。换而言之,主流化之后的“国潮”,“国”将走在“潮”的前面,对众多商家而言,这开始像一道命题作文。

不妨将目光投向海外,其他国家有没有所谓“国潮”?

诞生于美国、风靡于世界的几个潮牌,诸如美国潮牌的鼻祖Stussy、Supreme,其背后都依托于某一个街头文化,街舞、嘻哈、涂鸦、极限运动……如Stussy最具标志性签名设计的初衷是为了致敬七十年代兴起的涂鸦艺术;而Supreme彰显的则是风靡美国的滑板文化,偶尔还会用某件单品复刻时下的社会文化现象。

“潮”的孕育,离不开文化的土壤,也离不开时间的积淀。美国的街头文化经过了半个世纪的沉淀,而Supreme从滑板界的“圈地自萌”走向破圈,最终进入主流市场,整整耗费了20年的光阴。

与早已有不少街头传统的西方国家相比,街头文化在在国内的散播度和影响力仍然有限,这也限制了国潮的品牌价值与受众扩大。想要发展自己的“国潮”,还应寻得更适合扎根的文化土壤。

日本则对“国潮”有另一番阐释。他们并不急着将自己的“元素”贴在产品上,而是将其闻名的工匠精神融入到制作的流程中。在对匡威(Converse)、李维斯(Levi’s)等海外品牌的制作时,凭借用料和做工赢得了品牌方和消费者的芳心,品牌甚至为此开创了“日本限定”的高端线。在日本独立运营的Converse Japan被粉丝们誉为潮流圣物,其高端线Converse Addict系列的产品,包括All-star、Chuck Taylor、Purcell Jack等,都以比其他地区生产的匡威鞋“贵几倍”的价格发售。而这样的价格体现在它顶级的品质:号称“Vibram橡胶底、Outlast温度调节面料、Poron缓震”等顶级的材质均运用在了Converse Addict的鞋款上。对于严控品质的日本人来说,除了高端线之外,“Made in Japan”的Converse也都主打“高质量”路线。这种对品质极致的苛求,不仅给“潮”打下基座,也将精神注入其中,丰满了品牌。

如此看来,国潮想要继续向前,除了立足更宽广的文化背景,发掘能与时代共振的文化基因和时尚感,更要摸索出一条适配的发展路径来,将“潮”转化为一可控、可持续的产业,而非一如潮水,来去匆匆。

除了一再呼吁的更完整的产业链,并非到产品的落地为止。对“时尚”一词的构建也要在宣发、销售等环节接力完成。在全媒体的环境下,如何更好地将国潮产品推向消费者,将会成为一个更值得思考的命题。O2O模式、官媒协作、电商助力、KOL分发……万物皆媒,让国潮有了触及更多、更广、更精准人群的可能,而每天在媒体上翻涌不止的信息,也蕴藏着新的潮流的诞生。

前不久,电影《顽主》中的几位主演身着80年代的大衣夹克、倚墙站的照片被翻了出来,众网友大呼时尚。但比起富有年代感的装束,更让人称奇的是那股自信、机敏、混不吝的态度。时尚本来难以捉摸,可遇不可求,但毋庸置疑的是,符号背后,那些涌动的时代情绪和精神气韵,才最最令我们着迷。也许,正是“国潮”的最终流向。