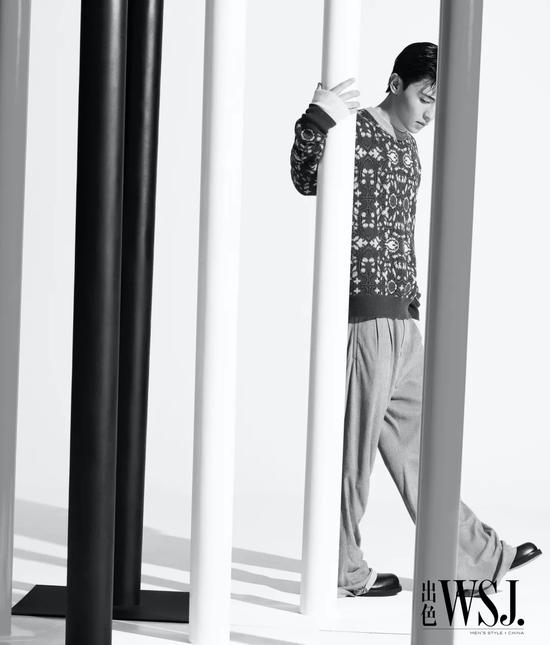

演员说起来只是份工作,但邓伦总有份诚惶诚恐的虔诚,还有把一切推向极致的决心。他不介意在角色之外拿出更本真的部分给所有人看,也不认为有必要撕下任何标签:只要演员的“包袱”在身上,他就会铆足了劲儿去超越昨天,成就一个进阶版的自己。

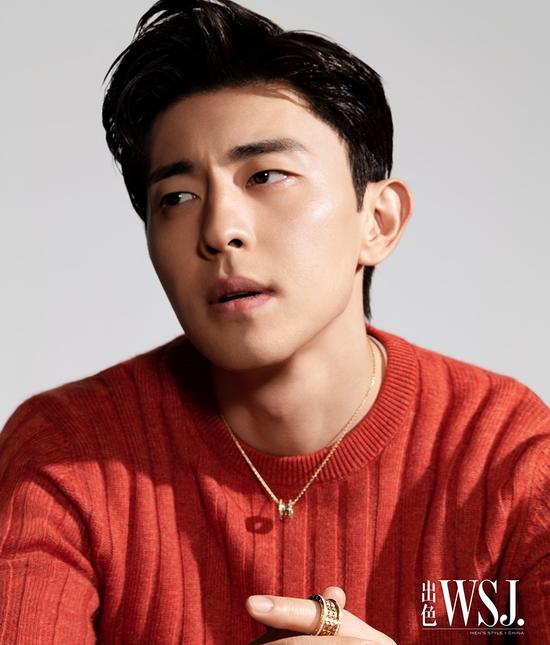

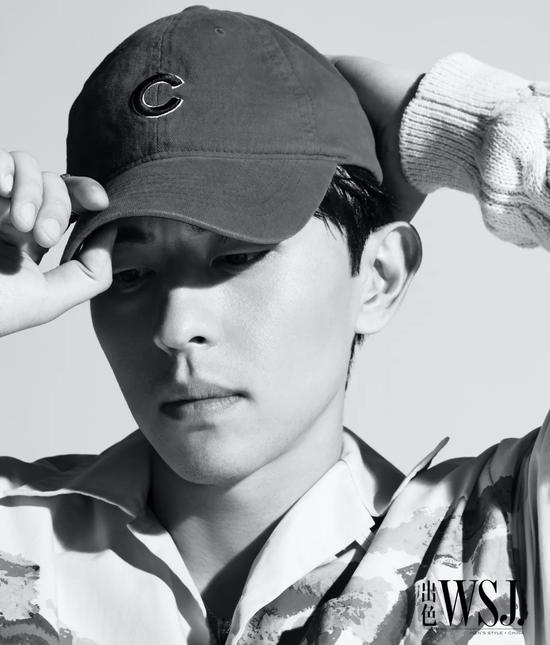

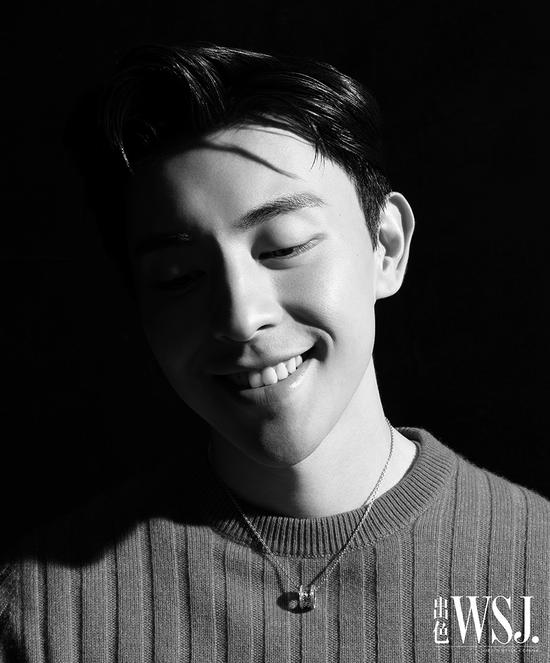

邓伦嘴角和眼梢都是微微向上的弧线,轻轻一勾,便是漾开的笑脸。

只是不笑的时候,他看起来有些冷,又是慢热的性子,沉浸在自己小世界里的模样,会生出些“生人勿近”的气场。

刚进《阴阳师》 剧组的时候,周围人一时都不敢离他太近,生怕哪个细节没做好会惹他生气,但不久他们就发现,邓伦绷着的那层脆壳一碰即破,他只是有点紧张。

这是邓伦接演的第一部电影,揣着谨慎和慎重,也免不了忐忑。开拍前他问了导演郭敬明一个问题:把原著改编成剧本的时候,这个人物最打动你的地方是什么?第一次听到演员提这样的问题,郭敬明觉得新鲜,惊讶之余也有些感动。试图了解另一个创作者在创作过程中对角色的感情,这是邓伦为角色做的功课之一。

这也让郭敬明更有信心把纸上的虚拟人物打碎,和着邓伦本人,揉出一个血肉更加丰满立体的角色来。好些看过原著的读者觉得,邓伦那双凤眼更接近他们对于 “晴明”的想象,但郭敬明一开始就认定,邓伦骨子里的坚定、对自己的严格要求,都更接近“博雅”。

“我觉得我是沾光了”

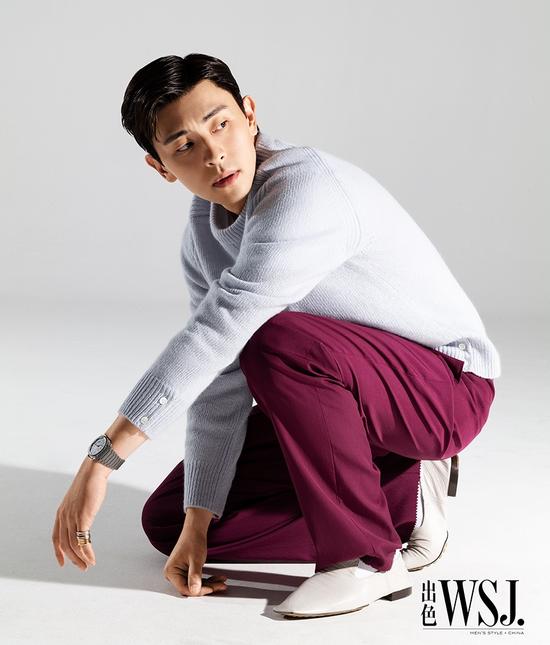

进组前郭敬明就告诉邓伦,博雅这个角色要承担全剧近80%的打戏,还提醒他,“可能都用不上武术替身”。邓伦心里默念:“再怎么着剧组都会保护我们的,对吧?没问题,来吧。”正式开拍,当他走进巨大的动作棚的那一刻,才意识到这回真没那么简单。

他已经做了足够多的准备。提前开始体能训练之外,剧组还给他特别配备了一个健身教练,他走哪儿就跟哪儿。健身本来就位列他日常“娱乐项目”之首,但这一次拍摄期间他要更严格地奉行健身餐(“全水煮,汤里稍稍撒点海盐”),还额外练出了5公斤的肌肉。拍摄结束后他忍不住怀念当时的身体状态,“特别好,但想维持太难了”。

拍摄的过程可以总结为“无时无刻不在打”,“到后来武术替身都只做灯光替身的事儿,他们真的不上,几乎所有镜头都要靠自己”。可想而知邓伦要面对的挑战:大量的威亚戏,空中的行动路线极其复杂,动作又极其花哨,有个场景要求他在桥上转360度然后飞出去,拍了近30条。“拍了个大夜,到后来我都蒙了。小四导演很狡猾,他不站在现场,就躲在监视器后,‘要不再来一个?’”

邓伦自以为在追求极致方面有强迫症,这回可是棋逢对手,“导演会用很温和的状态把演员逼到极致。其实拍那么多条,前面有能用的吗?说实话凑合都能用。但大家都期盼最好的,拍30遍和拍两遍的结果就是不一样,导演就是要把最好的那条放进电影里”。

这是他一直以来期待的方式。“我有时会有恐惧感。现在大部分时候听到的都是肯定的声音,不管是真的还是假的,别人都会说‘好’,这种感觉反而让我不自信。” 他已经扮演了许多个男一号,可心里警醒的铃声会不时响起,“如果你怎么演都对,这就坏了,这就出事了,这其实是在断送你的演艺生命。”

他庆幸自己能想明白,“我不吃这套,我会按自己的来。如果我没法从别人身上吸取养分,我自己就把标准定到更高”。

开拍前他对郭敬明说,特别希望有人可以告诉他应该怎么做、如何去驾驭,可以在这部戏里全身心地把自己交出来。但郭敬明发现,邓伦对他也有试探和考量,经过了一段磨合后才交出了全部的信任,“意见出现分歧的时候,往往会按他的想法拍一条,再按我的想法来一条。我们站在各自的角度,互相尊重、互相探讨,也互相说服”。

郭敬明试图让邓伦在表演的细腻度上更上一层楼,“他的表演大方向特别准确,所以我们就会一直在细节上潜心打磨。我常常和他说,这个太常见了,十个演员九个都会这么演,有点没意思,有没有不一样的?”电视剧的拍摄节奏快,无法消耗二三十条去找到一个眼神或是微表情最准确的状态,“我们这次就调得特别细”。

邓伦曾担心,在做一些近似“自由落体”的大幅动作时,自己即使能克服高度的恐惧,也无法控制好表情。到后来,郭敬明让他完全抛开了担心,“他知道我会给他把关。我说我也不会让丑的东西出现在我的电影里,这一定会是你演艺生涯里很精彩的一次”。剪辑师说,因为替身出现得极少,他不用考虑拉远镜头、避脸等问题,“剪起来特别舒服”,会有特别出彩的结果,这都让邓伦兴奋不已。

他想明白了一个道理,应该更相信他人、相信团队,既然被动是演员的天然属性,不如屏蔽所有不可控的顾虑。“演员只是戏的一部分,戏最后成不成要看天时地利人和,是一个综合体。有人说邓伦总是拍到好的戏,那是因为我碰到了好的团队,所有人把全部的热情都放了进去,我觉得我是沾光了。”

“祖师爷赏饭吃”

郭京飞与邓伦师出同门,都毕业于上戏,两人一起拍摄综艺节目《极限挑战》 时成了搭档,闲来说起学校的点滴往事,更添份亲近感。他对邓伦的第一印象是 “确实挺帅的”,“对演员来说,外貌就是个优势,而且他是懂戏的”。

综艺的录制和拍戏的方式大相径庭,但一些片段同样有表演的成分。按照剧组的要求,雷佳音、郭京飞和邓伦组成了搞笑的“BTBoys组合”,还要发布成团宣言,编导给的初稿有些长,邓伦就地就给精简了,这让郭京飞微微吃了一惊。“能用一个字说清楚的意思就不用两个字,我觉得他这种想法是‘上路’的。这不仅是他脑瓜儿聪明,也体现了一种表演的专业素质,有关品位和审美。”

“祖师爷赏饭吃”,许多人都对邓伦说过这句话。对任何一个从事艺术工作的人来说,天赋都是恩赐,悟性是否通透、理解能否深邃,这些都没法儿照着教科书一板一眼得到标准答案,说不清道不明,捉不着摸不透,可遇而不可求。

邓伦从来不敢接这句评价,毕竟,他之前从没把表演视为理想。从几万个候选人中脱颖而出考入上海戏剧学院表演系,他当然高兴,但“上大学”这件事本身的意义远重于“学表演”——成长环境和家庭教育让他有种自然而然的信念,有幼儿园这个“始”,就得有大学这个“终”。

他没想过上艺术类院校,更没想到一路会如此顺利,从北京到上海一气拿下七所学校,开始只想着多几个后备,结果“逢考必过”,他甚至觉得有点儿没过瘾,“自己都产生了一点质疑,这是真的吗?”

这就叫冥冥之中,他听到心里有个声音模模糊糊地说:“我是个喜欢顺着走的人,如果一件事很费劲、很腻,怎么着都不对,我就永远放弃了。”大学的另一个意义是“走出去”,他想离开家乡石家庄,去冒点险:北京离家近,是他对“大城市”最具象的概念,上海太模糊太遥远,就好像在地球的另一端,可他还是在父母的建议下去了上海。

那几年“表演系”呈愈来愈大热的趋势,邓伦很早就开始考虑将来。师哥师姐们毕业时以留校任教为荣,退一步是去话剧团,虽然也有同样的向往,但他心里清楚,自己留校几乎是不可能达成的梦想。“学校就那么点大,之前已经有那么多优秀的学生留校,师资自然会达到饱和。那时整个班里有一个能进国家话剧团或是人艺就已经很了不起,说实话,我从来也没认为自己会是那个佼佼者。”

认清现实,他想,不如早些另谋出路,“我比同学早一些出去拍戏,想真正去实践剧组生活,感受拍戏的状态”。上海的剧组少,他就跑广告,可好像命运之手总在调衡运气的天平,当年“逢考必过”,此时他却遭遇了“逢面必拒”。

“面对客户、面试官,你没有资格和他们对话。我那时甚至没有权利问一句,你为什么不用我?可人家说你不行直接就让你走。”他天性要强,一而再再而三积累下各种憋屈,“(那些)真的会打击到我”。北京剧组多,那就北上试试运气,可他跑组的结果大同小异,不,不,还是不。

“慢慢你会开始对自己产生怀疑。为什么?是你长得不好看,还是戏演得不好?”他自己琢磨,太年轻,毫无经验,戏演得不好那是肯定的。但他也怀疑试戏的流程,“碰到有些业余的剧组,一敲门,‘咵’就给你一摞纸。那些内容给我三个月准备我可能都不一定能演好,就这么马上开始……加上紧张加上恐惧,很长一段时间里我都没面上”。

可心里再惧怕,他还是不得不硬着头皮继续试戏,仿佛进入了恶性循环。对所有怀抱梦想的年轻人来说,北京有时好似一个巨大的嘉年华乐园,极目之处尽是金光闪闪的机会和野心勃勃的鼓励,可有时它又残酷得让人自觉只是深秋枝头的一枚枯叶,在无所适从中瑟瑟发抖。邓伦在离市中心有些距离的通州租了房子,只在楼下小区附近活动,他想逃避那些挫败感,想躲起来。

“我从小归属感很强,喜欢家的感觉,可租来的房子和住旅店的感觉差不多,内心空荡荡的,加上事业受挫,唯一的办法就是尽量把自己包裹起来,在一个尽量小的范围里寻找相对的安全感。”在最低落的时候,他也没有生出过“老子不干了”的这般念头,“很奇怪,我没想过,可能确实也不知道自己能干什么”。

父亲是军人,从小就给他灌输“长大去当兵”的概念,以至于他下意识觉得,不演戏就要去当兵。“我不是不喜欢(当兵),但爸爸一直这么说,好像我一旦做了这个选择就是种妥协,证明他否定了我,自己也否定了自己。”

他很快就决定,还是要走出去,哪怕继续碰壁。从一个个小角色开始,他终于遇到了《白鹿原》,那次具有转折性意义的拍摄,被他定义成“开窍的作品”,“那是我吸取能量最大的一个戏,让我后面在事业上有小小的突破,也让我找到了对表演、对塑造人物的感觉,体会到什么是‘边走边有赏饭吃’”。

如果一路都顺风顺水,他内心的成熟度或许无法与事业的成长并驾齐驱,“在谷底的时候,我也不敢相信努力真的会有回报,但我知道如果一直沉溺于那种感觉的话,只会把时间都耽误,可能一睁眼已经四十岁。行动最重要”。

“任何标签都没有必要丢掉”

邓伦这几年的作品题材类型广泛,有《白鹿原》 这样的正剧,也有《香蜜沉沉烬如霜》 这样的仙侠剧,只是在他看来,塑造角色所需的心力与题材本身的轻重无关,不应生出分别心。“(他)就是一个人物,只是身处的年代、身份背景不同。作为演员,唯独需要考虑的是这个角色和你适不适合,你现在的能力和阶段能不能去塑造这个角色?”

呈现在观众眼前的是一个加上后期制作的完整作品,是一个个立体的“活人”,但演员见到的角色还铺陈在字里行间,需要想象。

奇妙的是,穿上戏服扮上,他“自然而然就会是那个人”。“古装上身,水袖一有,伸手就会挑一下,换上西装,坐那儿就来了‘霸道总裁’感。服化道加上所有的场景,所有的东西都会给你很强的信念感”。杀青的第二天他往往如释重负,“完全放下了,全部都放松”,但与角色相处中的奇妙境遇,都渐渐摞成了下一个开始的底气。

拍摄《阴阳师》 期间邓伦常常做噩梦,在梦里又总和搭档赵又廷说个不停,“结束后我就用胡吃海喝去告别那个状态”。

戏里需要展露身体,他几乎完全断了糖和碳水,还一直担心肌肉的状态不够完美,一天才拍到下午,他就赶着问郭敬明这是不是最后一个镜头。郭敬明有点惊讶,“我说你急什么,今天还早。他说他不是急,他是想喝水。我才知道他为了保持脱水后最完美的肌肉线条,已经断水三天了。每个镜头开拍前,他还要现场练习,把身体调整到最好。”

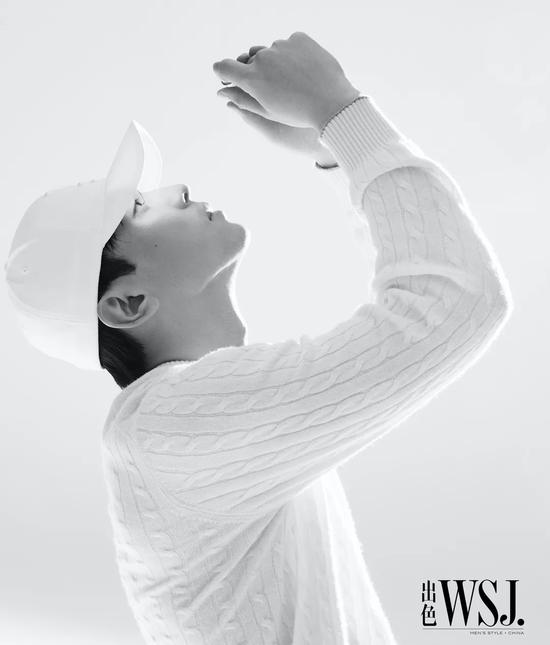

“每个人对待工作或者事业的态度因人而异,但我对‘演员’身上有包袱,你要对得起这两个字,演戏时要把心交给角色。”偶尔审视自己在不同人物之间的穿梭,他感觉就好像把灵魂塞进了不同的“魂器”里,“这就是这个职业的乐趣和魅力。如果我去演一个角色的时候连自己都感受不到,那观众一定感动不了,这是一种很微妙的精神和情绪化的东西,会让我对这个职业更加尊重。”

年初时,他的偶像科比在意外中去世,但直到今天,他仍然认定科比没有真正离开这个世界,“5岁开始接触篮球,到现在28岁,一直支撑我的都是科比的精神”。每当碰上艰难困苦的时刻,他总是会想起科比,还有另一位偶像周杰伦,“他们一路成长的精神对我的事业影响很大,就是你要坚持,要做别人做不到的事。为什么会做不到?因为累,因为困难,但这件事能不能解决?能。你到底行不行?行。可能他们在自己领域里的高度我一生都达不到,但我觉得结果不重要,我享受的是过程中坚韧不拔的状态”。

《阴阳师》 的拍摄因为疫情停滞了两个月,复工后的时间进度不得不拉紧,每天拍摄时间都在16小时以上。邓伦戏份吃重,最后几乎连轴转,郭敬明看着都于心不忍。“最后阶段的某一天,我和邓伦说怎么办,今天实在太晚了,他说今天基本也休息不了,导演你就放我去洗个澡好不好?他的要求已经低到这个地步。演员这一点是很能打动导演的,互相之间的支持无需多言。”

影视行业这几年遭遇了整体的行业低谷期,邓伦也无法置身事外,在超出个人所控可能的环境中,他偶尔也会生出无力感。“但在这个时候还坚守你的行业,才是真正的热爱和尊重。你要接受和适应现状,不能说寒冬来了我就冬眠,或是立马就要找个热的地方待着。

这时我们更应该抱团取暖。”他一直希望用身体力行的方式让他人多理解一点娱乐行业的普通性,可以去掉一些有色眼镜。

这两年他参加了不少综艺节目的录制,“戏要演好,让大家喜欢你的角色。也可以让大家看到你本真的部分,喜欢你本人。这是相辅相成的关系。”

坦荡荡的真实会带来理解,也会招来误解,一路走来他被各种人赋予了各种标签,他都觉得是一种褒义。“任何标签都没有必要去丢掉。如果有一天别人对你没有任何映射、没有任何标签的时候,可能你会变得模糊,因为没有人认可你。

不管你活成什么样,都不可能做到让所有人都喜欢,所以也没有必要去妥协。但定义是别人的事,不管怎样,我都是邓伦。”

来源:出色WSJ中文版