日前,著名电影演员杨在葆先生因病去世,令人痛惜。50多年前,他在电影《年青的一代》中成功出演地质队员肖继业,影响了一代又一代的年轻人投身地质工作,我会会员吴文峰就是其中之一。下面是他与杨在葆的一段“文字缘”。

飞鸿寄山峦 真情系地质

——忆与杨在葆先生的“文字缘”

吴文峰

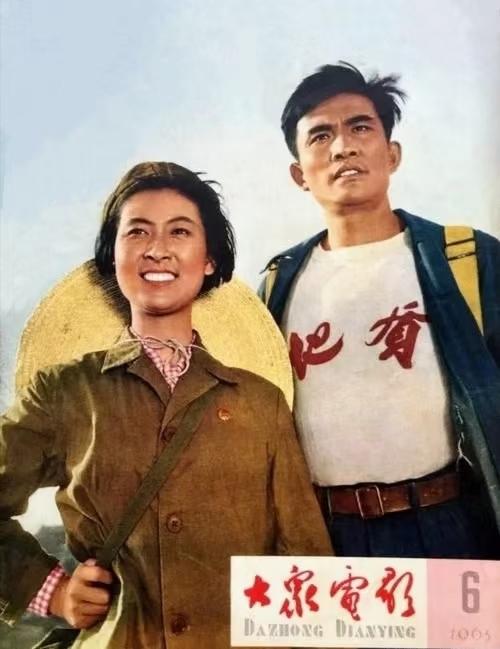

辛丑牛年大年初三,得知杨在葆老师因病去世,无比震惊和痛惜。我学习并从事地质工作40余年,有一个“人”始终在我的脑海里潜泳,并时常露出头来,让我对标自省、扪心自问,那就是他在电影《年青的一代》中塑造的地质队员肖继业的艺术形象:硬朗、刚强、矫健、阳光、不怕艰苦、勇于担当……充满了男子汉气概。

感谢这个时代,让我们有幸相知,有缘相识,有信相通,有“礼”相赠。作为一个“名誉地质队员”,杨在葆老师名垂原野、誉满山河,永远值得我们怀念。

鸿雁传书显报纸,催人奋进

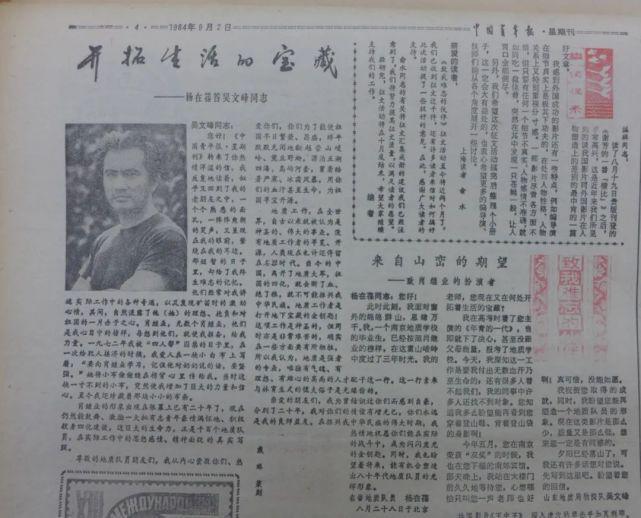

1984年9月2日,《中国青年报·星期刊》第4版显要位置,分别以《来自山峦的期盼——致肖继业的扮演者》和《开拓生活的宝藏——杨在葆答吴文峰同志》为题,刊登了我和杨在葆先生的通信。时为该报举办的一次大型“征文”活动。

那年夏天,我在山东从事1:20万岩石测量,来到泰沂山区。偶尔看到《中国青年报》正在举办《致我难忘的伙伴》征文启事,要求给自己喜爱的电影演员写一封信,我情不自禁,首先想到了杨在葆。

那时,我已经从南京地质学校物探7915班毕业整整三年。回想起高中毕业前夕,因为看了他主演的电影《年青的一代》,便带着对大山的向往和“好男儿四海为家”的壮志,自作主张报考了地质学校,从此走上跋山涉水、风餐露宿的野外勘探生活,一直有话想说,并试图用文字记载下来。因此,读书、写诗、记日记,成了当时跋涉途中丰富单调生活的“规定动作”。

那天,我们夜宿“新汶县招待所”。山上山下奔波了一天,把采集的石头分门别类、登记造册之后,天色向晚。我独坐桌前,思绪万千,笔尖触纸,如同犁铧耕田,翻动了埋藏在心灵深处的种子,思念像树一样疯长。洋洋洒洒,一气呵成,起码有两三千言。主要是诉说我学地质干地质的经历和感受,盼望他能再塑造一个新的地质队员形象。

没想到,一个多月以后,报纸发表了。当时,我放假回到鲁北平原的故乡。9月8日吃早饭的时候,读小学五年级的弟弟说,昨天下午他们的胡中和老师在班上念报纸,上面有我的名字,旁边还有一个挺胖的演员的照片。不用说,准是《中国青年报》。我跑到学校,得知报纸是一个叫光明的人自费订阅的,昨天放学已经捎走。又到了光明家,他已经下地干活去了。等中午回来再去,那张报纸已被他剪得残缺不全。作为一个文学爱好者,他有剪报的习惯。好在我的名字和所在的“山东地质局物探队”还在,杨在葆回信的一部分内容还在,尤其是他的那张半身照片,棱角分明的脸庞和炯炯有神的大眼睛,似乎正在注视着我,令我激动不已。9月9日晚上,我去同村新春同学家玩,凑巧他家也有那张报纸,让我看清了全貌。细读两遍,有些句子便被牢牢的嵌入心中:“尊敬的地质队员朋友们,我从内心崇敬你们、热爱你们。你们为了能使祖国早日繁荣、昌盛,终年默默无闻地翻越重山峻岭、荒丘野坳,漂泊五湖四海、岛屿河套,冒着酷暑严寒、冰雪风暴,用你们的血汗甚至生命,为祖国寻宝开源。地质工作,在全世界自古以来就被认为是神圣的、伟大的事业。没有地质工作的寻觅、开源,人类现在也许还停留在石器时代。当今的中国,离开了地质大军,祖国的四化,就会断了血、绝了粮,就不可能振兴我中华民族。地质工作者是打开地下宝藏的金钥匙!这项工作是神圣的,但同时亦是非常艰苦的。确实在一些方面要有所牺牲,所以我认为,地质是强者的专业,惟独有气魄、有理想、有雄心的高尚的人才配干这一行……”

现在想想简直有点不可思议,在一个不到五百人的村庄,竟然有两份《中国青年报》出现。感谢编辑的“大刀阔斧”,让见报的文字洗练、精准又富含感情:“您知道我是多么盼望能再看到您穿着登山鞋、背着登山袋的身影啊!”“我祝贺您取得的成就,同时也盼望您再塑造一个地质队员的形象。现在这类影片是那么少,质量又是那么低,想来您是一定有同感的。”只可惜,文中把杨在葆在济南领奖写成了南京。当时我有个最要好的同学在驻南郊宾馆的武警连队服役,我去看望他时听说杨在葆来领金鸡奖最佳男主角和百花奖最佳男演员奖,就住在这里,因此便期盼能见上一面。可惜没能如愿。事后得知,他当时穿的那件黑色圆领衫,是临来时花一块多钱,从北京的一市场买来的,与其他人西装革履明显不同。

9月17日中午,我接到了邮递员送来的挂号信。里面除了那张《中国青年报》,还夹着一封来自四川自贡的挂号信,信封上贴着航空标志。打开一看,信笺上的字是打印的,蓝色字体,说出了要在千万个肖继业中寻找知音的想法,当天晚上就给她写了回信。一周后,又收到了从济南东郊转来的几封信,分别来自北京朝阳、广东茂名、广西平乐、湖南桃江等地。最有意思的是桃江县金光山乡上马石村一位姓包的朋友,信中夹有当地人所说的“金沙土”让我鉴定,我一看是“云母片岩”便回信耐心做了解释。转信的人叫王凤兰,是一位热心的大姐,当时我们驻扎在济南东郊纸坊大队。随后,又有几封信陆续转来。在我兴奋不已的同时,也让村庄躁动了一段时日。有人还以为是我刊登了“征婚广告”,因为来信者绝大多数都是女孩子。以后回到济南,又从大队部取了部分信件,同事们也跟着一起“躁动”,抢着看信读信。“今天,我深知这一工作是要我付出无数心血乃至生命的,还有很多人看不起我们,我的同事中,许多人还找不到对象……”这是我信中反映的事实。一个叫刘培治的同事,说是在济南火车站候车时看到这张报纸,当时就买了下来,并非要帮着我回信。一个叫徐法稳的同事搞区域化探,是在新汶招待所服务台借报纸时看到的,当时非常惊讶,他一说我也感到非常惊讶,信不就是从那里写的吗?不久,物探队团委书记找我了解情况,专门组织编印了一期《团的工作通讯》特刊,摘要刊登了一些来信内容,并配了手绘插图,发送给各分队团支部及地质系统内的兄弟单位。我的母校——南京地质学校也在校报上转登了那两封通信。这是半年后,新来的学弟告诉我的。

借此通信的东风,我所在的小分队很快成立了绿野文学社,并不定期编辑油印刊物《山水情》,刊发大家的文学作品,以此活跃生活、陶冶情操。宣言就是“用笔竖起文学的钻塔,开拓地质生活的宝藏!”后来,我写新闻、撰诗文,当编辑、做记者,从“业余”创作一步步走来,始终觉得是杨在葆老师的回信,坚定了我的信心,并指引我走上文学之路。

京华拜访得题字,情深意长

2014年12月出版的《大地文学》(卷二十五),刊登了我写给杨在葆先生的第二封信《30年后的汇报与敬礼》:

尊敬的杨在葆老师:您好!此时此刻,我面对着眼前的电脑屏幕思绪万千。时光飞逝,转眼间整整30年了。不知道您还记不记得我——1984年夏天那个给您写过一封信的山东小伙子,一个年轻的地质队员。但我永远记得,记得您的回信中的每句话,特别是您对地质队员的肯定与赞誉“地质是强者的专业,唯独有气魄、有理想、有雄心的高尚的人才配干这一行”……

信写在2014年9月2日午后,一如当年口无遮拦。那天上午,我早早来到山东省图书馆中文报刊资料室查阅当年的《中国青年报》。时光匆匆,常年流动的野外勘探生活也流失了许多美好,包括那张报纸和那些信件。但一回想起30年来走过的路,便常常夜不能寐,总觉得有些话想说,想继续对杨在葆老师说,想和关心我的朋友们说。跨进资料室,一摞摞合订本整齐码放说明来意,值班的中年男子找了找说没有。当我怀着失望的心情走出很远,他又追出来喊我回去。这样大起大落,让我平静的心无法平静。三下两下翻到9月2日,一眼看到头版下方的两行竖排的字:“肖继业”的扮演者杨在葆在四版撰文,答地质队员吴文峰”。接着翻到第4版,或许是因年代久远,当年套红的部分颜色已经淡化,但白纸黑字分明定格着我的青春理想。交钱,下楼复印,小心翼翼送回;问询,了解具体,恋恋不舍地离开。一路构思,中午顾不得休息,写出当时的心情。随即贴到“文峰山区”新浪博客上,题目是《来自远方的汇报与敬礼——30年后再致电影演员杨在葆》。其中的心愿是“不奢望您再次回信,但愿您能看到”。后来,中国国土资源作家网也发了出来,不少网友文后留言,其中“九日(冯旭红)”:激情燃烧的岁月,心潮澎湃的往事,再读,仍让人激情燃烧、心潮澎湃。30年前,是中国青年报牵缘,30年后,中国国土资源报可以接缘,当然,中国青年报也可以再续前缘。不仅有纪念意义,更激励今天。“乡乐土”:穿越历史的一段美好回忆。可见文峰当年是有梦想和抱负的青年。十分敬佩。30年后你的这一封信,相信同样会激发新青年扬起追求地质工作的风帆,成就一批人才,为祖国多找矿。“一条小河(何怀友):”情深深 意切切,老地质队员情怀如歌。感动中……。作家高洪雷:那是一个激情燃烧的岁月,如今老弟激情犹在,令我感佩!

其实,这些年来我一直念念不忘与杨在葆老师的这段“缘分”。在通信发表20周年之际,我写出了《此生无悔搞地质》一文,在2004年9月21日的《中国国土资源报》刊发。编辑孙洪悦老师为此还写了一段编后:“过去20多年了,杨在葆给吴文峰的回信,今天读来仍让人心潮澎湃。他对地质队员的赞扬,实际上是一个时代对地质事业的肯定。……以电影《年青的一代》的的主人公肖继业为象征的一代地质人形成了一种不畏艰苦、无私奉献的精神,这种精神激励一批批青年献身地质事业、献身于祖国建设,包括本文的作者吴文峰。一封信,更加坚定了作者献身地质事业的信念,一封信,浓缩了一段激情燃烧的岁月。今天,肖继业的名字已经有些陌生了,但地质事业仍在为国家建设提供强有力的支持。”2009年,在共和国成立60年之际,我写了一篇《遥想年青的一代》在《中国国土资源报》上发表。2010年,写了《心中的红旗永远飘扬》在《地质勘查导报》上刊发。两篇文字,写的都是对那部电影和电影插曲《勘探队之歌》的所思所感。这段故事,后来被《中国国土资源报》记者杨旋写进了《我十分尊敬地质队员——对话著名艺术家杨在葆》一文中,在2012年5月18日发表。

此时我早已了解到,杨在葆1935年6月25日出生,安徽宿州市人。作为著名演员,代表作有电影《红日》、《年青的一代》、《从奴隶到将军》、《血,总是热的》、《双雄会》、《代理市长》,电视剧有《卧薪尝胆》等。有评论说他“以自己的本体生命和艺术生命,为中国男人树立了阳刚硬汉的标准”。

当然,我对杨在葆老师的“行踪”也一直默默关注,特别是与地质、土地有关的活动。我注意到,2002年国土资源部“纪念新中国地质工作50周年”,他在接受记者采访时说“地质队员是真正的英雄”并提笔写下了“地质队员有着金子般的心、钢铁的意志、水晶的品格”。2012年2月16日,他在人民大会堂参加《大地之约——国土资源节约集约利用宣传文艺晚会》,西装革履、容光焕发,和虹云老师表演了主题音诗画《呼唤》,呼唤人们珍惜每一寸土地。2014年2月4日,杨在葆被文化部等授予“德艺双馨终身成就奖”

“我真想有机会前去北京拜望您,聆听您的教诲,感受您的地质情怀。当年,您给我写信是署名名誉地质队员杨在葆,其实,这些年来,您一直是地质队员的偶像、朋友!”以上文字是我在第二封信上的真情流露。说真的,30年来,我一直有拜访杨在葆先生的冲动,但过去少有机会进京,并苦于不知其住址,一直没能如愿。正所谓念念不忘、终有回响。没想到,2014年12月16日中午,我见到了杨在葆老师。

那年12月15日,突然接到通知,要我去北京一趟,到国家测绘地理信息局听取《新时期测绘好干部杨艳萍》一书的修改意见,因为我参与了主创。在进京的火车上,我从杨旋记者那里讨来了杨在葆老师的手机号码和和所居小区的名称和大体位置。当天晚上就给他发了短信:杨在葆老师您好,冒昧打扰请谅。我是30年前得到过您亲笔回信的“山东地质局物探队吴文峰”。1984年9月2日《中国青年报 星期刊》您我的通信后,引起较大反响。现在山东省国土资源厅报社工作。今天到北京公干。想明天上午去拜访您老人家一下,不知可否?期待您的回复。谢谢!山东吴文峰。

第二天上午,处理完手头的事情,我从所住的莲花池乘地铁转到西直门。出站后,又给杨在葆老师发去了短信,告知“我在西直门下地铁,怎么才能见到您?”随后就一边打听一边朝着他家的方向走去。天寒风冷,我的心里却热乎得很。果然,看到了高高的楼上他所在小区的名字,刚走进去,就接到了杨在葆老师夫人陈丽明女士的电话,说他在医院补牙,得再过一个小时回去。我说不急,心想30年都等了,今天无论如何也得见着。随后,我到物业打听到具体的楼号,又和楼下分发快递的小伙子聊天,得到了他所住的楼层,径直到了他的家门前。

12点刚过,戴着礼帽、挂着口罩的的杨在葆老师回来了。近80岁的人,腰杆笔挺、声音洪亮,硬汉的形象一如当年。一见面他就说:“牙突然掉了,没想到补牙用了那么长时间。”

打开门进去,原来这里是他的工作室,一张大书案,上面铺满纸张,墙上挂着他的书法作品。简单的自我介绍之后,直奔主题:就想见一面,说几句话,感谢30年前的鼓励,10分钟足矣!并随手递上了当年中国青年报的复印件和名片,杨在葆老师眼睛一亮,端详了几秒钟,说:“我拍《年青的一代》时,29岁,1964年。那时,搞地质的都很辛苦,我不知道现在地质队员的待遇怎样?我感觉,对这方面的宣传不够,应该宣传当年你们搞地质的那种精神,传播正能量。而现在一些人,好逸恶劳,光讲享受,不愿为国家做贡献。”

杨在葆老师边说边打开电热壶,吸水,烧水的功夫又说:“上次我到地质大学去,他们让我题字,我觉得地质队员啊,有水晶的品格,有钢铁的意志,有金子的心。他们很纯洁,像水晶一样不带有任何的杂念,不带有个人的功利,就是为祖国,为一穷二白的中国去找矿。钢铁的意志,说的是在野外各种情况都会碰到,有什候还挺危险,五十年代初还有土匪,豺狼虎豹都有,吃得住得也不行,但他们不畏难。金子的心最是难能可贵的。

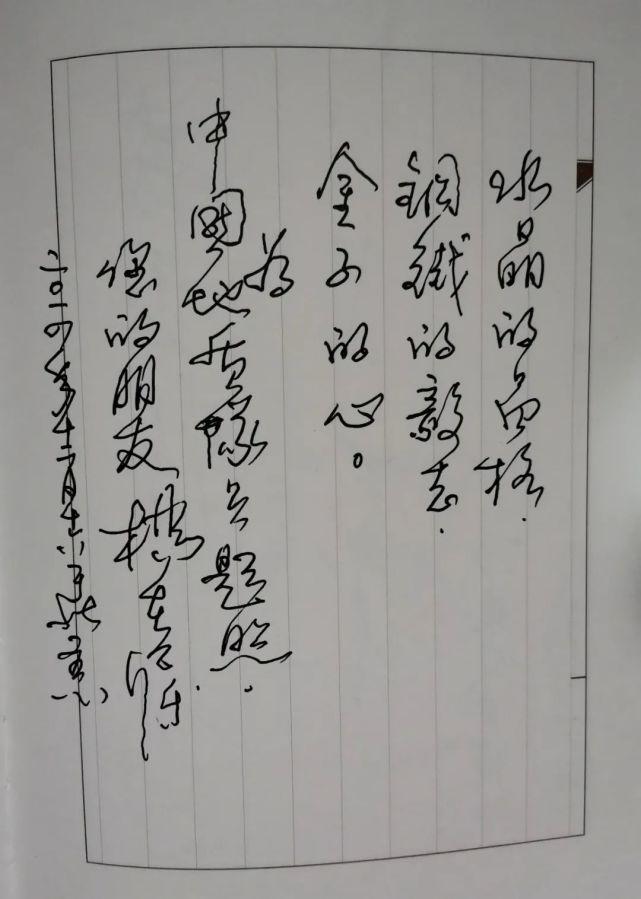

问起当年电影的拍摄地,杨在葆老师一边沏茶一边说,就在北京郊区,一个叫十渡的地方。我随手递上采访本,请他题字留言,他接过去,说,那我得写几句,给你,也给我的地质队员朋友们。说着,笔走龙蛇写道:文峰同志,三十年之后的今天在北京相会非常高兴,中国地质队员的高贵品德,忠于祖国的精神,永远值得学习歌颂。在此向我的地质队员朋友们致敬!您们的朋友杨在葆。二〇一四年十二月十六日于北京。

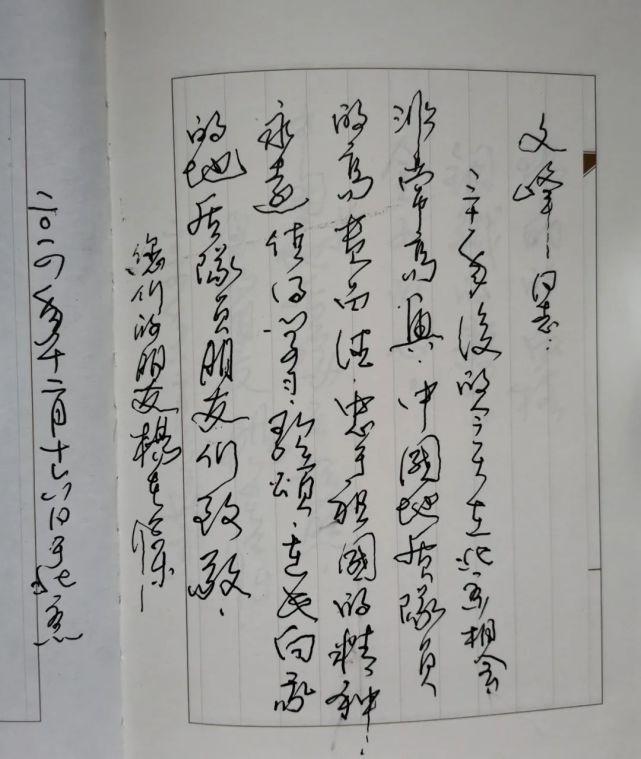

写了一页后,杨在葆老师说,我给你提个建议,现在我们国家就需要一种正能量,我建议找个机会,把新老地质队员的奉献精神多多宣传一下。我马上插话道:现在国土资源部正在开展“寻访最美地质队员”活动,要在全国产生100名最美地质队员,并把他们的事迹广为宣传。杨老师说:就应该这样。以前我说过,在我们国家处于比较贫困的时候,需要的东西很多,稀有金属也好,各种矿产也好,有好些东西靠进口。年轻人看了《年青的一代》这部电影,不计个人得失,纷纷去报效祖国,我感觉这是一个很核心的东西。我早就觉得,要把这些东西重提。以前就有人说有女不嫁勘探郎,一年四季守空房,有朝一日回家转,洗不完的脏衣裳。还有远看像是逃难的,近看像要饭的,仔细一看是勘探的。他们远离家乡亲人,却去为国尽忠。今天就要弘扬这种爱国主义精神,弘扬吃苦耐劳的精神,弘扬不计个人的待遇、不计个人报酬,无私的奉献的精神。让青年人都来学习,建立起正确的世界观、人生观。说着说着,杨在葆老师又往后翻了一页,写道:“水晶的品格,钢铁的意志,金子的心。为中国地质队员题照。您的朋友杨在葆。

本文作者与杨在葆先生合影

合上采访本,杨在葆又说:近年来,金钱把人们的思想都搞乱了,少干活不干活多拿钱,投机倒把、欺骗撒谎、弄虚作假,把好多人都毁了,甚至精神污染到年青的下一代。过去,五六十年代以艰苦朴素为荣,衣服上打个补丁也感觉是应该的,可现在呢?我觉得你们国土资源部的宣传部门,应该多找一些事例写一写,弘扬这种精神。过去,李四光的秘书曾经跟我联系过,他们想拍一部《年青的一代》续集,我很支持,我觉得挺好,也可叫“新年青的一代”,通过它来影响和改变一些年青人的观念和追求,再次掀起像五六十年代地质队员讲奉献精神的热潮,转变一些年青人的享乐思想、一切都是外国好的想法。有些老地质队员或许不在世了,但他们的精神永远留存了下来,要尽快挖掘。反正,我觉得要宣传一种正能量,地质队员很辛苦,应该待遇好,他们去打井,补贴就该给他们。发现了各种矿,也该有个说法……

不知不觉,一个小时过去了。我忙起身告辞,杨在葆老师说,以后你们搞什么活动,我支持你,需要我参与的,也请尽管说!

随后他送我到大门口,在楼下的空地上请路人帮忙拍了一张合影,杨老师把右手扶在我的肩头,风吹乱了我们的头发。

顾不上吃饭,我坐上返程的高铁,在车上我给杨在葆老师发去短信表示谢意:杨老师好,谢谢您!30年之后终相见,亲耳聆听教诲,感受到您对地质人的期望和热情。得到寄语题字,我会与更多的地质人分享!多多保重!随后又写下几句打油诗:想念三十年,今朝得相见。当年两封信,中青星期刊。希望与期盼,北京牵济南。敬爱杨老师,依然是硬汉。煮茶话地质,题字赞儿男。北京城冷寒, 西直门旁暖……那天是农历大雪天气,的确很冷,但我的心一直热乎乎的。杨老师对地质和地质人的关怀和肯定,完全是一种家国情怀,这种境界,在当前浮躁的演艺界极少。

北京一别,转眼已经6年。2019年11月23日,84岁高龄的杨在葆老师荣获“中国文联终身成就电影艺术家”称号,到厦门领奖。我打电话祝贺,却没有拨通。没想到,竟成了永远的遗憾。

从网上得知,杨在葆老师丧礼于2月17上午在北京八宝山革命公墓东礼堂举行。禁不住草拟挽联一副,后经江西龙回仁先生定夺,发给陈丽明老师:

飞鸿寄山峦,传语地质人,强者事业,多向生活寻宝藏;

驾鹤离原野,垂功明星谱,硬汉楷模,早如红日映银屏。

吴文峰,笔名峻岭。山东沾化人。主任编辑、文学创作专业二级职称。中国自然资源作协会员,山东省作协会员,中国报告文学学会会员。山东青年作家第十届(报告文学)高研班学员。首届鲁迅文学院国土资源文学创作培训班学员。在《山野文学》《人民文学》《山东文学》《时代文学》《中国国土资源报》《大众日报》等发表作品上百篇。部分作品入选《苦乐年华》《大地赤子》《寻找感动中国的国土人》等书。出版长篇报告文学《乡村的表情》,《“小巷总理”陈叶翠》。其中《乡村的表情》荣获第四届泉城文艺奖、第五届中华宝石文学奖。

来源:中国自然资源作家协会

《中国矿业报》火热征订中!

▼