9月2日上午,“恐同教材案”原告西西(化名)收到了判决书。这距离此案立案已过去超过三年。

“我前天收到短信说结案了,很忐忑的,知道很有可能败诉,很担心会有最糟糕的结果。”西西告诉全现在,收到判决的时候,她很紧张,然而最糟糕的结果依然出现了。

西西本人是一名女同性恋者,大学时她参与到同志公益活动中,彼时另一名大学生秋白(化名)正以“对‘恐同’教材监管不作为”为由起诉教育部,而西西也通过这些资讯了解到“恐同教材”的问题,并试图游说编者修改教材。三年前的2017年7月,在游说无果的情况下,她以教材《大学生心理健康教育》存在产品质量问题为案由,起诉了该书的出版方暨南大学出版社,以及购书平台“京东网”。

这起诉讼在经历三次延期开庭后,最终于今年7月28日在江苏省宿迁市宿豫区法院开庭审理,该案判决书于今日送达到原告,判决结果认定图书质量不合格的主张证据不足,原告败诉。

西西(中)及同伴在被告暨南大学出版社前留影,图片由受访者提供

西西的代理律师在法庭前留影,图片由受访者提供

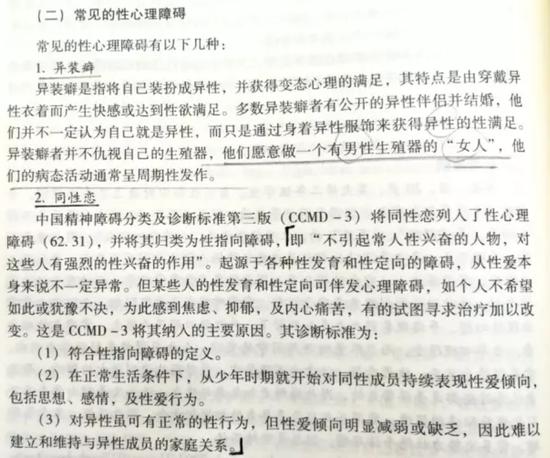

虽然该起诉讼的案由是图书产品质量问题,但是不论是西西个人的出发点,还是媒体对此案的关注点,均落在同性恋群体反歧视上,因此该案也被称为“恐同教材案”。根据西西提供的资料,《大学生心理健康教育》一书将同性恋归类在“性心理障碍”,她在提交的证据中指出,书中有如此表述:“获得不恰当或错误的性信息,更严重的可能会引导性取向出现偏差。”

西西提供的《大学生心理健康教育》P178(2017.03版)图片

她认为,这些表述是对同性恋群体的污名化,而且不符合CCMD-3、ICD-10等疾病分类标准。CCMD-3即《中国精神障碍分类与诊断标准(第三版) 》,其中仅将“自我不和谐”的同性恋视为是性心理障碍,而由WHO制定的国际疾病分类ICD-10也没有将同性恋列为精神疾病或心理障碍,这两份标准均属于卫生领域的权威性文件。

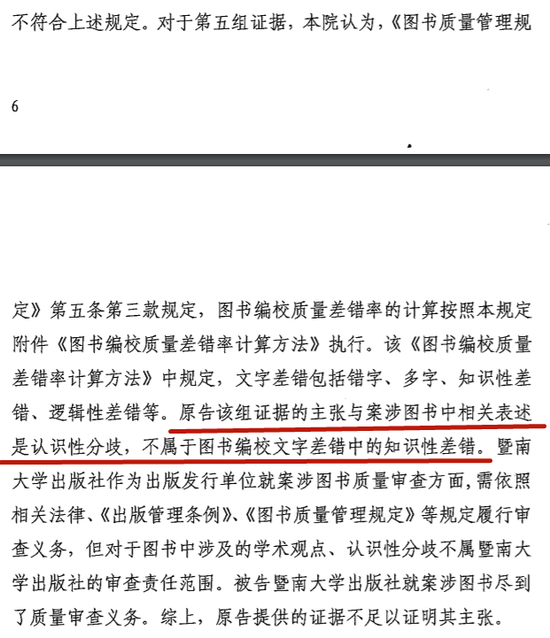

根据西西向全现在提供的判决书显示,法院认为,图书把同性恋归类为性心理障碍,属于认识性分歧,而不属于知识性差错,同时,图书中涉及的学术观点、认识性分歧,均不属于出版社审查责任范围。因此,法院认定被告出版社已尽到质量审查义务。

判决书截图,上述的“第五组证据”即关于将同性恋划为性心理障碍属于知识性差错的证据。判决书由受访者提供

法院的这一认定,正是西西口中最糟糕的情况。

西西的代理律师葛昂告诉全现在,他认为判决书中最主要的问题,就是法官并不认为CCMD-3、ICD-10等证据,可以作为认定“同性恋是性心理障碍”属知识性差错的依据。葛昂表示,由于被告均缺席,庭审期间未有质证,而举证至“同性恋划入性心理障碍属知识性差错”的证据时,法官多次被以节省时间为由打断其发言——这一部分的发言主要是列举出学者研究、媒体报道以作印证。

据西西提供的一份证据清单显示,他们提交了三十份材料以证明“同性恋不是病”。其中包括有新闻报道、中国代表在联合国会议上的发言、精神科学及心理学领域的著作,以及涉及同性恋权益的诉讼判决书等。

证据列举了一篇2001年3月《北京青年报》的报道,标题为《我国重新定义精神病标准,同性恋不再统划为病态》,报道以CCMD-3的出版为背景,受访专家称同性恋去病化是社会进步。另一资料显示,2018年11月,中国代表团在联合国普遍定期审议中,回应了性少数群体权利的问题,代表团称,中国一贯尊重LGBT+群体的健康权,并给予其平等的社会保障。

葛昂分析,立案难是同性恋反歧视诉讼案的一大难点,包括此起诉讼也是。由于难以证明“恐同”图书内容与同性恋者存在侵权关系,便只能以产品质量作为案由。“如立案时就表明跟同性恋相关,那不被立案的风险就会变大。”葛昂补充道。

此外,他表示,法官认知也是一个难点,即需要法官接受同性恋相关的知识及认知。比如,在2014年的“同性恋矫正治疗维权诉讼”的判决书中,法官就写上了“同性恋不是病”。

诉讼历时三年,西西留意到,在此过程中,越来越多人关心“恐同教材”的问题,并且出现了自发行动,包括联系编者修改、在微博曝光等。在新浪微博上,“曝光恐同毒教材”的话题有1477.2万阅读及1.1万讨论参与,至今仍有网友及志愿者团体持续在话题上曝光“恐同教材”。

网友在微博上曝光的“恐同教材”,截图自新浪微博

大学期间,在诉讼之外,西西还曾游说出版社修改“恐同教材”。“游说影响到了部分出版社和编者,也收到了一些积极回应,比如很明确地表示以后不会出现类似错误。”

西西向全现在出示了《变态心理学》一书主编王建平的回复,王建平向西西表达感谢,并称正在修订的新版教材中,会特别注意她提出的意见。

至于是否继续提起上诉,西西及律师均表示,仍在商议中。

来源:全历史