“ 他们给我注射之后,头会非常晕,浑身的肌肉开始发酸。我很绝望,就像一个强奸犯拿刀逼着自己。”

“ 他开始脱我裤子,进行强行抚摸,满口都是侮辱性的语言。 ”

她从未想过这些事情竟会发生在自己身上,而主导者是自己的母亲。

两年前,朱亦在社交平台上 “ 出柜 ”,宣布自己的跨性别身份。18岁的朱亦希望变得更自信、更可爱。但最终,她所有寒假的计划都未能成行,等待她的是一段残酷的性别扭转治疗,包括注射、

电击、限制人身自由,等等。

“ 我一直认为自己是个女孩子。”

自残,服药自杀,朱亦从初二开始患上抑郁症,而后病情加重,常流泪至深夜,

反复纠结 “假如我出生就是女孩子,那该有多好“。

前段时间,一条新闻引起热议:

16 岁跨性别女孩朱亦被母亲送至某机构做 “ 扭转治疗 ”。

朱亦今年的生日愿望,是变成一个女孩子。

“ 我一直认为自己是个女孩子。”

朱亦觉得,她的灵魂只是住错了身体 ……

01

朱亦开始相信自己只是得了 “ 雄化症 ” 的女孩,最终会被治愈。

母亲坚定地认为这是病,将他送进山东一家 “ 矫正医院 ”。

凤凰网纪录片《七日谈》找到朱亦,记录下她深入宇宙尽头的 “ 侠客 ” 经历。

“感觉自己像被纳粹关在集中营。他们很强大我反抗不了,所以我只能在内心反抗,接受他们对我做的事。“ 朱亦说。

主治医生毫不遮掩其内心的低劣与鄙夷 :

“ 你看你吃雌激素吃得跟女的一样,还不如女的呢!”

朱亦被脱裤子,医生对她的身体进行强行抚摸,满口都是侮辱性的语言。

“ 他们给我注射之后,头会非常晕,浑身的肌肉开始发酸。我很绝望,就像一个强奸犯拿刀逼着自己。”

她开始恳求医生:“ 可不可以不要注射了,给我吃什么药都行。”

医生应下,换成另一种脑电波仪器,声称可以让她变得聪明。

看起来,服从并接受羞辱,是每一个走进矫正医院 “ 患者 ” 的基础训练。

这样的事件并不是个例。

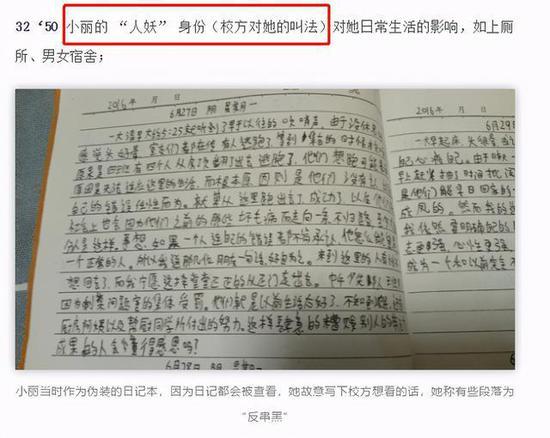

同为跨性别者的小丽,去泰国做了变性手术后,被父母送进一家名为 “ 英高特 ” 的矫正所。

母亲坚持 “家丑不可外扬“,并嘱咐她 ”好好改造,重新做人。“

在小黑屋中小丽强制性被被剪了头发后,尝试吞螺丝钉自杀失败再次被殴打,封锁在小黑屋做了三天三夜的禁闭。

一个月 “ 特训 ” 后,小丽因为态度顺从并文化水平好而被 “ 提拔 ” 成文化课老师,她接受了,因为她的身体无法再承受体能训练。

这也是她能活着出去的最好方法。

电击,殴打,思想灌溉,矫正治疗成为另一种自我否定,

让当事人认清罪过,被价值剥离,是违逆父母,也是一个人厌恶自己身份的开端。

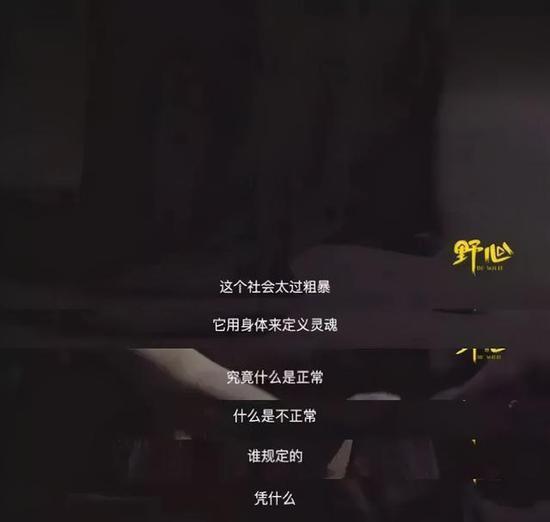

到底什么是 “ 正 ”?谁又需要 “ 矫 ”?

用身体来定义灵魂,是不是另一种偏激?

02

“ 这样的平等,等是等不来的。”

跨性别者在舆论中 “ 被审判 ”,似乎永远也等不到停摆的那一天。

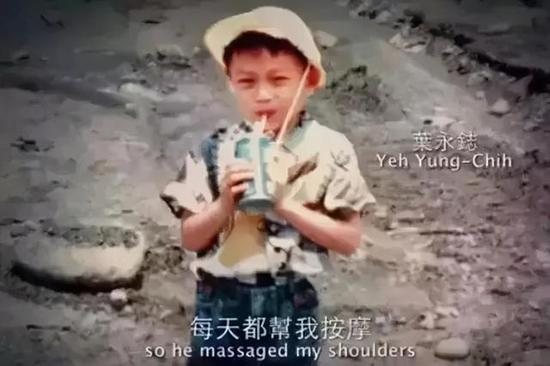

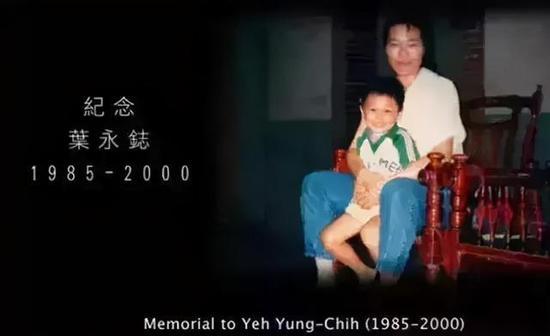

2015 年,蔡依林演唱会上的一条短片引起轰动:“ 玫瑰少年叶永志 ” 事件。

照片里,出生于 1985 年的叶永志乖巧可爱,

像是来自上帝的特别礼物,叶永志身上有男孩子缺失的细致与体贴,

会给劳累了一天的母亲做饭,并每天给她按摩催促她快点洗澡休息。

“ 他非常体贴,别人都说你的儿子胜过我三个儿子。” 母亲说。

三年级时,老师和母亲反映:永志喜欢做一些女孩子做的事,同学们喊他 “ 娘娘腔 ”。

学校规定叶永志需要以4种方式入厕:

提早几分钟下课、找要好男同学陪同、上课钟响后使用女厕、使用教职员厕所。

母亲一次次向学校申诉,并没能换回哪怕是一次虚伪的 “ 理解 ”,也没能挽回永志的生命。

永志,被永远截停在黑暗里。

跨性别者获得认同有多难?

同为跨性别者的舞蹈家金星在一段访谈中提到:

“ 医疗上的痛苦,我觉得人人都可以想象得到,只是最大的考验是你出了社会以后,周遭的眼神,无形的压力。”

厕所争议,形体争议,价值争议,通通被摆上人权的案台接受拷问。

社会的目光,更像是庞大体系下的上帝视角,自觉充当起 “ 心理医生 ” 的角色,

不能承受的生命之轻与道德审判之重形成互文,流言的强大一如他们的荒诞:

无形、自觉,极具破坏力。

2019 年 5 月,世界卫生组织将 “ 跨性别 ” 从精神疾病条例中去除,截至目前,国内还有多家号称可以进行 “ 扭转治疗 ” 的机构。

“5000 块钱一个小时,要连做 6 周。”

跨性别者的家人为其支付高额治疗费,只为了购买机构中盛行的 “ 厌恶疗法 ”:

给 “ 矫正者 ” 看同性照片,发生生理反应便要遭受电击的惩罚。

那么,治疗的结果如何?是否有人被成功 “ 矫正 ”,对自己产生厌恶?

“ 或许吧,因为很多人已经离开了这个世界。”被访者核桃说。

2017 年 10 月,首份《中国跨性别群体生存现状报告》显示:

超过 61.5% 的调查对象有不同程度的抑郁,超过 1/10 的跨性别者尝试自杀。

若能够用跨性别者喜欢的方式来称呼对方,其自杀几率将会降低 71%。

仅仅是按照对方喜欢的 “ 称呼 ”,便能在很大的程度上挽救一个生命。

卑微吗?并不,我们有理由相信,“ 被尊重 ”是救命的良药。

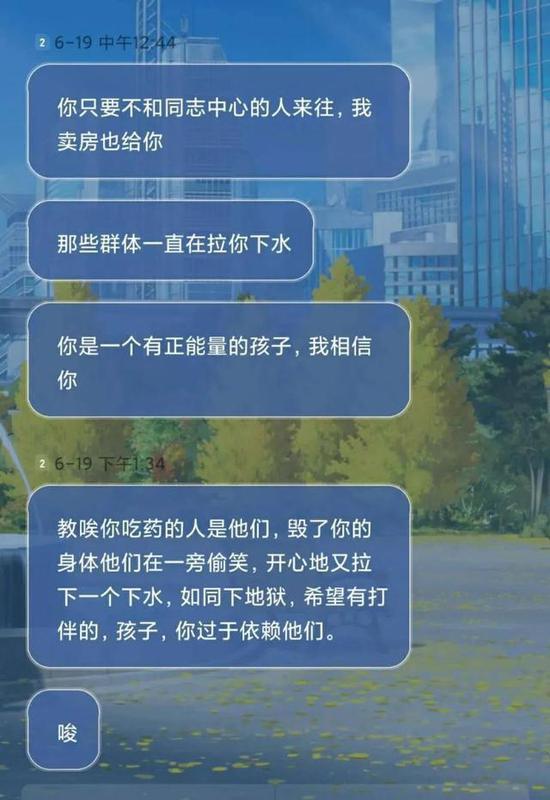

有数据显示,父母的抗拒与辱骂,往往成为了压倒大多数自杀者的最后一根稻草。

金星曾经回忆,在完成跨性别手术后,旁人纠结于究竟应该用 “ 男孩 ” 还是 “ 女孩 ” 来称呼她,结果父亲只是笑着回应:

“ 无所谓,不论男孩女孩,金星都是我的孩子。”

这根刺,父母为她拔掉了。

可其他的孩子,似乎并没有这么幸运。

在朱亦母亲眼中,“ 跨性别 ” 的孩子是家门不幸,

母亲得知真相后给他发短信,希望她“ 悔过 ”,带他四处寻医,甚至请法师作法 ……

朱亦不堪重负离家出走,又被母亲抓回矫正医院 “ 关押 ”。

与肉体的痛苦相比,孩子的 “ 特别 ” 像是生生剜去了自己心头的一块肉。

可朱亦并不明白,从什么时候开始,

“ 跨越 ” 成了罪过?

03

我知道 “ 我 ” 是谁

金星在 6 岁时,发现“ 我错了 ”。

“ 应该是女孩子为什么是男孩子,我不能怪任何人,就是‘我’错了。“

大多跨性别者都绕不开社会与家庭的规训,不断经历着跟自己,跟家庭,跟世界的多重对抗。

他们想过普通的生活,却遭遇着不普通的对待,成为别人口中的“ 第三种人 ”。

“ 我 ” 是谁,“ 我 ” 该是谁,即便是超出性别层面,它也同样是人类永恒的命题。

玫瑰少年叶永志离世那年,母亲站上高雄同志游行台前宣讲:

“ 我很高兴见到你们,孩子们你们要勇敢,天地创造你们这样的一个人,一定有一道曙光让你们去争取人权,要做自己,不要怕。“

全场哭成一片。

2002 年,台湾性别平等教育协会出版《拥抱玫瑰少年》以记录叶永志事件,探讨其性别教育意涵,成为对性别矫正的最大反击。

访谈的最后,当主持人问核桃 “ 是否后悔过 ” 时,

核桃笑了:“我从来没有怀疑过要不要做自己。以女性的身份活着,才让我感觉真实。“

她在笑什么?

她坚信灵魂的独特,哪怕别人认为 “ 很怪 ” 或 “ 很讨厌 ”,

哪怕有一群人说 “ 那太差了 ”,但我知道 “ 我 ” 是谁。

“ 不要怕 ”,黑暗也可以是作为光的存在。

来源:艺非凡