来源:凤凰WEEKLY

11月,印度尼西亚即将进入炎热的旱季,在苏拉威西岛某中资项目打工的河南人邹奋(化名)已是身心俱疲——白天干活累得汗如雨下,晚上经常被热醒。他来印尼打工一年多了,仍然望不到归期。

“中国工人都想回家,在这里干活太重,每天早上像被人打过一样,浑身痛。”在中苏拉威西省莫罗瓦利县(Morowali)打工的邹奋说。但即便再想回家,他也望不到归期。

因镍矿资源丰富,邹奋所在的苏拉威西岛吸引了无数外资企业前来开发,中资企业是其中的佼佼者。

根据中国商务部文件显示,2020年全年,中企在印尼新签工程承包合同额高达119亿美元;其对印尼全行业的直接投资达到19.8亿美元,同比增长86.5%。中企不但为当地人提供了成千上万的就业岗位,也会招聘国内工人来当地工作。印尼劳工部长曾说,如果中国工人不来,印尼企业根本无法维持正常运转。

即使疫情暴发后,符合防疫要求的中国工人仍在源源不断进入印尼,邹奋就是其中一位。他是河南人,上有老下有小,经济压力很大。想着在外国工地花销小,能存钱,于是通过中介远赴印尼打工。

但他没想到,这一去就再难复返。“吃得差,住得差,干活重,罚款重,回国难。”邹奋如此总结他和其他中国工人的生存状态

。

在岛上一年多,他高密度见证了中国外劳所经历的各种伤痛、悲苦、无奈。有人从一期干到二期、三期,两年多都走不了,抑郁到上吊自杀;工人断腿断胳膊稀松平常,却难以得到有效的医疗救助;三个月前,五十多岁的中国工人张广永在这里悄然死去,他在国内的家人至今未找到存放遗体的地方。

护照被收走,工资被拖延,邹奋和他的工友们统一集中居住在管理严格的生活区里。没有任何安全保障、走不出去也留不下来,他们似乎成了这个印尼边缘岛屿上最为隐形的一群人。

旅居印尼多年的一位华人曾在前往印尼的飞机上看到中国农民工们成群结队的身影。他们操着不流利的普通话,不懂英语和印尼语,进出航班转机时四处询问会说中文的人带路。“中企出海,可以说在第三次全球化中处于领航位置,但中国农民工跟着出海,分到的羹实在少之又少。”这位华人说。

父亲死后,儿子仍在追寻死因

赴印尼打工的木工张广永去世后,他的儿子张超还在寻找他的遗体。三个月里,张超生活在巨大的悔恨和数不清的疑问当中。

“我的父亲生前去(印尼)工作是为了补贴家用,他在那里到底经历了什么,有没有得到适合的医疗照顾,有没有遗言和留下任何话?死之前他是什么样子,害不害怕?”他痛心地问道。

今年7月28日,张超突然接到父亲去世的消息。当时,与父亲签订劳务合同的南通京唐劳务有限公司(下称“京唐公司”)通知他,张广永因病、抢救无效死亡。此前,五十多岁的张广永赴印尼肯达里市莫罗西镇,在PTOSS公司二期工地工作。

尘土飞扬和破皮鞋,受访者供图

该公司全称为PT.Obsidian Stainless Steel公司,由江苏德龙镍业有限公司与厦门象屿集团合资成立,是一家集镍铁合金生产、不锈钢冶炼为一体的大型钢铁企业。

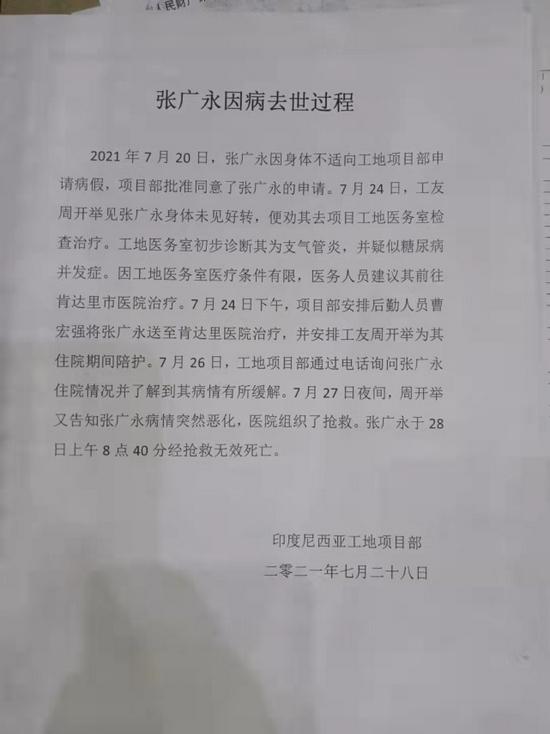

当地项目部出示的“张广永因病去世过程”说明书上写着:7月20日,张广永因身体不适请病假;24日,工地医务室初步诊断其为支气管炎,并疑似糖尿病并发症,后在医务人员建议下前往肯达里市医院治疗;28日,抢救无效身亡。

张超表示,7月11日他最后一次和父亲联系,父亲当时说想回家、身体一切正常。他因此不相信公司说的死因——父亲生前从没有得过糖尿病或支气管炎。

张超四处向父亲的工友打听,了解到7月19号父亲被检测出新冠,这之后,父亲手机被收走,所以失联。又有工友说,张广永死前曾在山下打过吊针。公司没有提及这些事情,让张超更加疑惑,“到底吊针打的是什么药水?死亡过程是什么样的?”

打工间隙工人在吃泡面,受访者供图

此外,张超找来的印尼肯达里医院出具的医学证明显示,张广永7月28日早上8点40分死在医院,死于“传染性疾病”。

根据印尼抗疫规定,企业员工在得新冠肺炎后需要得到及时治疗。张超怀疑父亲生前没能得到合适的医疗救助,反而因“防疫”而被“囚禁”,并被切断了最后日子的信息来源。

但京唐公司并不认可张超提供的医学证明。该公司一位季姓工作人员告诉记者,张超提供的医学证明跟他们提供给政府的病例证明格式不一致,公司怀疑这份证明的真实性。

10月27日晚,京唐公司书面答复张广永的家属称,张广永在印尼因病去世两个多月了,公司垫付尸体保管费至今,而印尼警方一直要求对张广永遗体进行火化,公司没有法律义务继续垫付昂贵的尸体保管费。

卡车拉着中国工人们去干活,受访者供图

“请你们务必在20天之内由直系亲属前往印尼处理后事,或委托旅居印尼人员处理……如要求尸检,我司可安排到印尼,根据法律规定向当地警方提出……逾期我司将不再垫付尸体保管费用,对遗体火化的事宜,将按当地法律规定予以处理。”

父亲死后快三个月,问题到这里又打成一个死结。死要见尸的张超想通过遗体检查,知道父亲真正的死因是什么,但在当前的防控政策下,他无法在20天内就从国内赶赴印尼,完成从过海关到隔离的各个步骤,并见到父亲的尸体。一旦超过时间,尸体就要被火化,死因更是无法查明。

张超感觉到了求助无门的境地。签合同的京唐公司语焉不详;京唐公司的甲方德龙公司则说,张广永是劳务合同关系,和自己没有关系。

张超说,父亲生前不喜欢拍照,父亲死后,他在家里四处翻找,才找到父亲抱着孙女的照片。张广永生前慈爱、总是忍气吞声。之所以赴印尼打工,他也是想趁着身体尚可、多挣钱,减轻刚成家的大儿子的养老负担,也给还没成家的小儿子挣点娶媳妇的钱。

卡车拉着中国工人们去干活儿

然而,张广永生命的最后两年是悲凉且劳碌的。去年2月张广永的父亲因年迈去世,不到一年,他的妻子也因病去世了。两位生命中的至亲去世,张广永都未能送最后一程。“他们三个都惦记着彼此,现在都走了,只能在黄泉相见了。”张超说。

京唐公司一位工作人员称,张广永的身亡就是一个普通的病亡。公司第一时间已向所在地区的主管部门、监管部门报告。死者家属一直无法与公司达成一致,反而受人教唆,在网上发帖攻击他们,是因为涉及赔偿金的问题。

他还说,张广永是作为一个管理人员到印尼打工,不论是工作环境还是工作待遇都算不错,而一直无法回国,不是公司不放人,而是因为受疫情的影响。“亲人去世,我们可以理解其悲伤心情。公司已经很人性化,除了一些政策性的补助以外,公司还向其家人提供了爱心捐助。”上述季姓工作人员说。

记者拨打德龙印尼公司电话,一位工作人员回应说,张广永属于京唐公司的员工,他们不了解其情况。

想要逃走,但很难出这个岛

在苏拉威西岛经历伤亡的中国劳工,远不止张广永一例。

记者向在印尼打工的中国工友了解到,去年6月,一位中国工人在印尼失去了双腿;今年9月,一位在印尼工作的中国民工在雅加达的旅馆上吊自杀,他在国内还有妻子和孩子;10月,一位身着镍业公司工作服的中国工人在一棵树上吊死,据印尼工人的转述和照片显示,他穿黑色裤子、背红色书包,发型整洁,此地也是7月一位工友跳河之地。

“高空作业,摔死过至少三个中国人、一个印尼人。有人从五米高掉下来,胳膊摔折了;有人从四楼掉到三楼,腿摔折了,砸到脚的就更多了。”邹奋回忆说。

邹奋透露,对比国内的建筑工地,他所在工地安全条件堪忧。“乙炔、氧气、二氧化碳都是一个瓶子混装,在国内根本过不了安监局这一关。”此外,电焊工没有动火证、密闭空间作业证也可以上工,如果工人水平不行,就降工资。

公司没有强制要求工人们穿工地专用的劳保鞋,工作服也是五花八门。出国前,公司曾承诺工人会发劳保鞋、劳保服,所以很多人没带专业鞋服,但到了这边之后,公司只发了胶鞋和雨衣。要想买,则要以更贵的价格从倒卖劳保鞋服的中国人那里购买。

一名中国工友在打瞌睡,受访者供图

印尼天气炎热,工人们戴着口罩上工,一会儿口罩就湿透了。白天紫外线强,邹奋被晒得黢黑,甚至被当地人当作印尼人,用印尼语和他打招呼。这样的环境下,很难不生病。

但据邹奋说,当地医疗条件极差。“从工地开车去医院要两个小时,水平还不如中国的乡镇医院,缺医少药的。”他说,那些摔折腿的同事现在正在歇着,老板照样开工资,但很可能会留下后遗症。

每年5月,太阳直射点向北回归线移动,是苏拉威西岛一年最热的时候。低纬度地区的云层低厚,天天晚上下雨打雷。邹奋听说,今年热死了一个中国工友。“因为中暑,他下班后到宿舍,衣服一脱,躺床上就死了。”尸体被人弄出来,穿个内裤、头戴安全帽,弄块塑料布盖上,就用皮卡车拉走了。

他自己也碰上过可怕的遭遇,有一晚热醒了,出来上厕所,一个惊雷炸在前面两米多,差点没被劈死。所幸人没事,第二天又上工地,继续忍受沉重的体力活。

工友们的死伤从来没有官方通报过,在工地上秘而不宣地发生着,似乎很快就会被人遗忘。除了一纸薄薄的合同,在印尼的中国工人是最没有保障的一群人。

据工友透露,工业园区管理森严,有内外两层保安。此前,中国工业园区遭到来自本地工人的抵制,园区入口有持枪保安站岗。园区内也传出过很多不友好的事件,比如工头持棍叫工人上岗、工人持器具将工头捅伤事件等。领导办理事情也有保安陪同。

住在邹奋附近宿舍区的一个工友,有天晚上大吼着“要捅死领导”。“我来了两个多月,生病都不让请假,把不把我当人啊?”后来这位工友被拉开了,无法想象后续会遭到什么惩罚。

像张广永、邹奋这样的以及其他来印尼打工的中国民工,拿的都是旅游签证。外籍员工只有在印尼获得工作许可后才有资格获得法律保护。这意味着,如果用访问、旅游或者商务签证在印尼非法工作,是无法获得印尼当地法律保护的。更何况,他们的护照早在开工前就被收走统一管理。

一位工友的背影,太阳太大了,自制防晒头盔

“就算想补办护照,靠自己也很难出这个岛。”邹奋无奈地说。面积约17.5万平方公里的苏拉威西岛比河南省还大,全岛人口约2000万,是印尼最贫穷最落后的地区之一。岛内一半以上是森林,多高山深谷、少平原,人口集中居住在地势低矮之处。

可不可以逃走呢?今年9月,邹奋的四个河南老乡乘船偷渡至马来西亚,希望借道回国,却在当地被警察抓捕,至今仍未回到祖国的怀抱。这四人被工友们称作“豪杰”,但现实来说,这几乎是难以想象的事情——工人们不会说印尼语,也无人求助;生活区距离工作区大概3公里,从大门口到当地最近村庄开车得40分钟、到最近小镇也得一个半小时。

邹奋去年年底来此时,先从印尼首都雅加达坐上小飞机,飞了几个小时到苏拉威西岛,又坐了三小时的车才来到工地。岛上手机信号不好,有时网页都打不开;很多工人根本没用过谷歌地图,连自己在哪里都说不清楚。

去年新冠疫情暴发后,外劳的境况更为糟糕。如果要回国,需要自费,回国的机票价格从以前的2500元涨到如今的45000元左右。有人交钱让公司安排行程。不同公司收费不同,从两三万到七八万不等。

印度尼西亚的项目工程部出具的张广永死亡过程

一些人只能选择放弃。邹奋认识的一个施工队,工人前八个月只拿到2万元工资。他们回不了家,歇了几个月了,每天要么躺着,要么在泥地和河边闲逛着,看不到未来。

也有人拼命想闯出去。当地有个施工队,大老板跑了、小老板留守,于是有工人想着坐船去雅加达找人帮忙,后来还是被送回工地了。

示威罢工之后,依然回去干活

来到苏拉威西岛打工的中国民工,大多数来自中国村镇,想着在国外工地包吃住、开销少,能更快挣钱和存钱。但实际上,他们却常常因为各种事情被克扣和拖欠工资。

邹奋开始上班前,中介开出的月薪为1.3万元人民币,但也强调,会根据工作表现定工资。后来他发现,大家的工资都不相同,但没人能拿到全额。说好9小时的工作时间,经常做到超过10小时。抽烟、玩手机都会被罚款,老板如果认为工人工作能力不行,立刻就降薪。拖欠工资更是常态,到今年10月底,很多人有四个月没拿到工资了。

印尼工地上的工人们,受访者供图

但工人们此前交了中介费和保证金,如果不干满工期,这笔钱就无法返还,所以只能硬着头皮干活,至少把本钱挣回来。

张广永所在的工地是PTOSS,属于德龙二期工地,由江苏德龙镍业有限公司与厦门象屿集团合资成立;邹奋则在PTGNI,属于德龙三期工地,GNI公司是德龙镍业集团的子公司。

以上两个项目都隶属于印尼德龙镍业公司,它是中企江苏德龙镍业有限公司的子公司,在当地共投资1亿美元,是印尼最大的镍业公司。2017年印尼德龙正式投产,雇用员工6000人,为当地创造了1万个工作机会。

工人在该公司的工地干活,但实际和他们签合同的,是各种各样的劳务派遣和外包公司。相当于德龙公司是甲方,工人是承包公司带过来搞建设的,例如炼钢厂、电厂、铁厂。外包队下面还有很多小分包队,“越往下,钱越不好拿,吃的住的越差”。邹奋坦言。

早在2010年,中国商务部和外交部就曾联合下发通知,要求各地进一步强化外派企业责任,监督外派企业落实劳务人员的社会保障和境外管理,严禁以中介的方式外派劳务和不负责任的行为。通知要求,外包企业除了和工人签订劳务合同之外,还要保障工资及工作生活条件,建立与外派劳务人员的对话沟通机制,严禁将工程项下劳务进行分包。

虽然是和外包公司签合同,但邹奋始终觉得,德龙方面对于层出不穷的工地乱象也有责任。“德龙的工地乱,是因为他们纵容,纵容是因为觉得自己是甲方,是给钱的,你们都是来打工的,自己的事情自己解决。由于没人能管,下面的承包方、小包工头才会如此肆意妄为。这要是在国内,人早就跑光了,包工头也早就挨打了。”邹奋说。

实际上,德龙公司的印尼工人曾因为工资待遇问题发起过示威游行。

去年12月14日,约800名印尼工人闯入东南苏拉威西省肯达里市科纳威县的一家中资企业。他们起初在公司门口和平示威,但在试图闯入工厂时与保安发生冲突,最终冲进工厂进行打砸。停在保安室附近的多辆卡车被毁,火光冲天。

张广永和孙女

后来,印尼方面派遣了约600名军警前往现场才平息骚乱。科纳威县县长也来到现场,要求工人停止示威。而在半个月前,印尼工人因为工资问题已进行过一次罢工。

中国工人也曾闹过。早在印尼疫情最严重的今年六七月,中国工人就曾集体抗议过。之后的8月中旬,大批中国工人再次在厂里聚集罢工,起因是一个老板指使印尼保安打人,后来发展到索要工资。

据工人说,8月这次集会,是因为之前工厂说的是每月最迟15日发工资,但一直拖欠,有人俩月没拿工资了;还有一些人来了没签合同,或者没定工资,不知道自己该拿多少钱;亦有工人干满了六个月工期,应该领所谓的“超期补助”,最终却被包工头克扣。

邹奋记得那些个充满愤怒情绪的闷热夏夜,很多人喊着让老板出来解释,老板却迟迟不出来。印尼保安拿着枪和棍子,还有用钢丝绳编的鞭子出来驱赶工人,但人却越聚越多。有工人跟维护治安的印尼人讲理,“对方也同情我们,就拿着枪站在一边,看着我们”。

但到了第二天,大家还是回去继续干活。因为出来打工的人都想着,多干一天就多赚一天钱。

邹奋很羡慕能回国的那些工友,但也有很多人一直没走成。去年他刚来的时候,有工友干了一上午就要走,交2万元被安排回国了。今年5月,一对河南安阳的夫妻花了7万元,也回国了。但还有很多人到了雅加达,因为拿不到防疫绿码只好返回工地;有些人至今依然滞留在雅加达,长达数月。

邹奋所在的GNI项目工程部

他随时关注两国的航班和防疫政策,觉得归国越来越难。“我们越无奈,就越愤怒;越愤怒,就越冷漠。”