再审开庭四个月后,四川“岳父杀害女婿一家三口”案将于12月31日在四川绵阳监狱迎来宣判。

2019年1月10日,时年32岁的邹成(化名)和其父亲邹某海、母亲杨某芬一家三人被岳父张志军刺死在了自己位于四川彭州的家中。

此后,张志军一审被判死刑,二审因“主观恶性未达到必须死刑的标准”改判死缓。在案件引发重大关注后,四川高院作出再审决定。

案里案外,这起“灭门”案都引起了广泛的讨论和争议。因在张志军的供述及其妻子的证言中出现了“抢孩子”情节,三名被害人被认为存在过错;二审改判的重要依据——谅解书,系由张志军女儿张璐(化名)及其代表她的女儿邹某作出的;因案发时张璐与邹成未离婚,张家又被质疑有“吃绝户”的嫌疑。

就上述问题,中国新闻周刊邀请了北京慕公律师事务所主任刘昌松及北京郭旭律师事务所主任郭旭作法律解答。

自首情节是否成立?

中国新闻周刊:从判决书内容来看,被害人对矛盾激化是否负有直接责任?被害人亲属并不认同“抢孩子”的说法。

刘昌松:只有被告人的口供和被告人妻子的证言谈到被害人邹成和他的母亲有抢夺孩子的情形,即只是单方说法;邹成和他父母都已被害身亡,这一说法存在死无对证的情况。当然,邹成和他的父母是回到自己所有的房屋,即使有争夺孩子抚养的行为,也不是刑法意义上的过错,更不是重大过错,不能作为减轻被告人张志军责任的事由。

郭旭:其实从判决书看,并没有认定被害人有“抢孩子”的行为。判决书中说被害人的行为确有不妥,但这个不妥没有达到被害人有过错的程度。辩护人提出被害人有过错,法院并没有采纳。

如果想争夺孩子的抚养权应通过法律途径来解决,这可能是法院指出被害人不妥的根本原因。

中国新闻周刊:张志军是否属于激情杀人?

刘昌松:激情杀人,是指在强烈的激情推动下实施的暴发性、冲动性杀人行为,相对应的是预谋杀人,前者的主观恶性和刑事责任相对要小一些。被告人口供称,本案的主要作案工具剔骨刀是家里剔羊骨头用的,于案发前19天购买,居然藏在衣柜里,一次未用过,案发过程只有几分钟,这把刀很快就用上了,更符合预先准备的。若这个推论成立,那就是有预谋的杀人,而不是激情犯罪。

郭旭:激情杀人的起因是被害人有过错,导致了被告人怒火上撞,控制不住自己情绪杀人。防卫性质是指,被害人的行为对于被告人的权利,人身权利和财产权利已经造成了现实的危害,被告人的行为是为了保护自己的合法权利。

中国新闻周刊:张志军的自首情节是否成立?

刘昌松:自首的成立条件有二,一是自动投案,二是如实供述自己的罪行。本案被告人供述拿了尖刀,对邹成和他的母亲各剌2刀,对他的父亲剌1刀,三名被害人都当场不得动弹了,虽然该三名被害人分别被刺为4刀、3刀和1刀,供述有些出入,但慌乱中的记忆是可以有出入的,不应影响自首的认定。需要指出的是,自首是“可以”而不是“应当”从轻或减轻处罚的情节,根据本案恶劣严重程度,不适用从轻不违法。

值得注意的是,司法实践中虽有自首和限制刑事责任能力之精神病人等可以从宽的情节,现在对恶性杀人案件更倾向于不从宽,而适用死刑立即执行,这几乎成为新的刑事政策。例如上海杀害2名小学生的黄一川被鉴定为案发时患有精神分裂症,属于限制刑事责任能力人,也被判处和执行了死刑;广西奸杀百香果女孩的杨光毅,虽有自首情节,且二审判处死缓生效,后又通过再审程序改判为死刑。

郭旭:最高院有明文的司法解释,犯罪嫌疑人在犯罪行为发生以后,知道他人报案了待在原地等待侦查机关到来的,在这个过程中不逃避侦查的,视为自首。具备了自首情节,说明在主观上愿意承担责任,这是可以从轻考虑的第一个因素。第二个因素认罪态度好,法律上有规定坦白对待自己行为的可以考虑从轻处理。

法院也会考虑被告人是否在利用法律的规定,法官通过庭审阅卷,从被告人的行为判断其当时的心理过程。

女儿能出具谅解书吗?

中国新闻周刊:张璐及其代表女儿出具的谅解书应被采纳吗?

刘昌松:不应被采纳。张璐与丈夫邹成的夫妻感情早已出现严重问题,张璐与父母占用了邹的房屋,还控制孩子不让邹某接近,张曾提起离婚诉讼并想让邹净身出户后撤诉,这些都可能是这起灭门惨案的诱因。

张璐虽是被害人邹成的配偶之近亲属,但她更是加害人张志军的女儿之近亲属,且在离婚过程下配偶关系处于濒临解体状态,因此她以邹成近亲属身份来谅解她的杀人父亲,产生不了通常意义上“被害方谅解加害方”的效果。同样,她也无权代表未成年幼女来谅解杀人父亲。而且,张璐并非邹成父母的近亲属,更无权以被害人家属的身份出具谅解书。

郭旭:谅解书的隐含意义是在犯罪行为发生以后,法院判决之前,被告人做了某些事,这些事取得了被害人一方的谅解,应是某些行为取得了被害人一方的谅解。在有部分人谅解,部分人没有谅解的情况下应慎重采纳谅解协议,它体现的一定是被害人一方整体的态度。

中国新闻周刊:如何理解二审判决提到的“本案并非不杀不足以平民愤的情形”,司法判决是否会考虑民意?

刘昌松:法律虽然没有明确规定“民意”是判处刑罚的考虑因素,但犯罪对社会的危害程度是考虑因素,而案件的社会影响大小,包括民愤大小,对刑罚的轻重还是有影响的,但影响不应占很大份量,因为不好科学考查。

刑罚的目的是预防犯罪,包括一般预防和特殊预防。毫无疑问,死刑能最彻底地预防犯罪人再犯罪,但应受“只适用罪行极其严重的犯罪分子”和国家慎杀、少杀政策以及严格的程序制度包括一审级别高、有特殊的死刑复核程序等制约。

郭旭:“不杀不足以平民愤”在法律上是指这个罪行的后果严重,表现形式之一就是引起了民众的关注,民众觉得这个行为很恶劣,给老百姓内心的触动很大。法律上没有表述称刑罚以民意为基础,但民意是考虑量刑轻重的一个方面,是影响量刑的情节之一,但不是主要情节。

刑罚的目的从来都是立足于教育和挽救,通过给被告人判处刑罚,让被告人在接受刑事改造的过程中改造自己的主观恶性,弃恶从善,用这种思想来代替同态复仇。

中国新闻周刊:死刑分为“死立执”和“死缓”,二者有何区别?

刘昌松:死缓不是一个独立的刑种,而是死刑的一种特殊适用方法,是贯彻少杀、慎杀刑事政策的产物。

著名刑法学家张明楷教授提出了一个判断标准,就是看犯罪人再实施“罪行极其严重”犯罪的可能性是否特别大。具体判断上,刑事政策的影响是非常大的,有的时期杀人案中存在自首、立功、限制责任能力精神病人等情节,判处死缓的可能性就很大,而另一个时期可能相反。

郭旭:二者的共同点是必须都达到死刑的标准。死刑的标准,主观上恶性极其大,客观行为上危害极其严重。死缓的区别在于不是必须立即执行,判决生效后两年之内如果被告人不再犯罪(轻微违法不算),那么就要改为无期徒刑,说白了就是能捡回一条命。

判处死缓考虑的是,被告人主观上可能并非那么十恶不赦,还有可改造之处。比如最近那起父亲与新女友合谋,把亲生的孩子扔下15楼的案子就判了死刑,该案主观恶性太强,已经到丧失人伦的地步了。

遗产由谁继承?

中国新闻周刊:被告人女儿张璐是否还具有被害人一家的继承权?

刘昌松:虽然法律规定,杀害被继承人的,不得继承被继承人的遗产,但本案的凶手是张璐的父亲,她作为邹成的配偶并不丧失对邹成遗产的继承权。另外,张璐的女儿也有对其父邹成遗产的继承权,张璐可代理她女儿行使。

郭旭:刑法不会考虑继承法,张璐并未参与杀害行为,因此不属于“共犯”。根据继承法,丧偶的儿媳尽了主要抚养义务的,可以拥有跟儿子同样的继承权。杀害被继承人的丧失继承权。本案中,张璐仍具有邹成的继承权,但邹成父母的遗产则应由他们的孙女继承。

中国新闻周刊:被害人亲属称,他们参与旁听了一审,但并不知道被告人一审后上诉,对于二审过程全程不知情,流程是否合规?

刘昌松:由于立法的模糊,有的法院甚至明确告诉死亡被害人近亲属,若不提起附带民事诉讼,那么他们和委托的代理律师,都无权在法庭上发言。实践中还出现,死亡被害人近亲属作为附带民事诉讼原告人,哪怕对附带民事部分判决满意也故意提起上诉,因为不上诉就失去了当事人身份,法院就可以不通知其到庭。

关于死亡被害人的近亲属有权获得判决书的规定,却是十分明确的。刑诉法规定,被害人死亡,其近亲属申请领取判决书的,人民法院应当及时提供。从这个法条可解释出,法院有义务将判决内容尤其是判决结果告知死亡被害人的近亲属,因为你不告知,人家如何申请领取;一旦申请领取,法院是“应当”并且“及时”提供判决书,而不是“可以”不可以的问题。

郭旭:根据刑事诉讼法规定,法院有义务通知开庭的仅限于被告人、被告人的辩护人,其他的则可以通过公告的形式通知。法院通知谁开庭,一个硬性的考虑是此人需参与庭审,旁听者法院无通知义务。因为被告人的刑事责任是由公诉人来追究的,如果被害人一方没有提出刑事附带民事诉讼,可能就不在法院通知之列。

提起民事赔偿对于被告人的罪行认定没有影响,但可能与刑罚的轻重有因果关系。

来源:中国新闻周刊 文/陈威敬

延伸阅读:一家三口遭岳父杀害之后

2019年1月10日,时年32岁的邹成(化名)和其父亲邹某海、母亲杨某芬一家三人被岳父张志军刺死在了自己位于四川彭州的家中。

因构成故意杀人罪,张志军一审被判处死刑,但二审获改判死缓。二审判决书显示,法院认为张志军犯案时的主观恶性未达到必须死刑的标准。而另一依据,系张志军获得了被害人家属的谅解。

但几名被害者的家属却表示,他们并未出具所谓的谅解书,并要求严惩凶手。

在案件引发关注后,四川省高院发布通报称决定对张志军故意杀人案依法启动审判监督程序,将严格依照以事实为根据、以法律为准绳的原则,依法公正审理。

2021年8月20日,该案在四川绵阳开庭再审。

一家三口遭岳父“灭门”

邹成和张静(化名)是大学同学,在多年恋爱长跑于2013年缔结了婚姻关系。

邹成的表姐杨女士向中国新闻周刊介绍,因为张静在彭州,邹成在毕业后不久也到了彭州。事发前,两人的感情已经濒临破碎,彼此都有离婚的念头。

2019年1月10日,邹成和父母一起在成都彭州一小区住宅内被人用剔骨刀捅伤,他与母亲因大量失血当场死亡,其父经送医院抢救无效死亡。行凶者是邹成的岳父张志军。

一审法院审理查明,当日上午10时许,张志军及其妻姚某英在彭州市天彭镇自家中因邹某某(邹成和张静之女)带养问题与邹成、杨某芬(邹成之母)、邹某海(邹成之父)发生争执。过程中,邹成、杨某芬为争抢邹某某与姚某英发生抓扯,张志军上前阻止时被邹某海推开。张志军遂从家中储物柜内拿出一把剔骨刀指向邹成等人,欲制止其行为,但邹成、杨某芬未理会。

随后,张志军持刀分别向邹成、杨某芬胸部捅刺数刀,随即又向邹某海腹部捅刺一刀,致邹成、杨某芬当场死亡。张志军拨打110未果,并通知其女张静拨打120急救电话,后张志军停留在案发现场,被民警挡获。邹某海经送医院抢救无效,次日死亡。

经鉴定,邹成的死亡原因为锐器刺创心脏致心脏破裂、大血管破裂及左肺破裂引起大出血死亡;杨某芬的死亡原因为锐器刺创致心脏破裂、左肺破裂引起大出血死亡;邹某海的死亡原因为锐器刺创心脏致肝脏破裂引起大出血死亡。

张志军作案时无精神病,有刑事责任能力。

对于辩护人所提本案应定性为故意伤害致人死亡的辩护意见,一审法院认为从主观、犯罪手段及后果看,张志军的行为已构成故意杀人罪。对于“家庭纠纷”的缘由,法院认为张志军并未面对刑法规定的不法侵害,其行为不具有防卫性质。此外,被告人犯罪手段特别残忍,犯罪后果特别严重,无论是否系预谋犯罪,均不影响本案的定罪和量刑,也不足以因自首、如实供述、自愿认罪等情节对其从轻处罚。

一审判决张志军犯故意杀人罪,判处死刑,剥夺政治权利终身。随后张志军提起上诉。

邹成的表姐杨女士向中国新闻周刊表示,邹成一家系吉林人,邹某海与杨某芬均为教师。事发前,正值寒假的二人从吉林坐火车出发,说要到彭州去看看自己的孙女,在那边过年。

因为邹和杨两人都还没有退休,张志军及姚某英应张静的意愿在邹成家中照顾邹某某。

“虽然两人是自由恋爱,但其实对方父母一直都不太同意”,杨女士称,邹成一家都是农村人,且邹成的工作并没有张静的好,因工作的原因邹成经常出差,被认为“不顾家”。

杨女士介绍,双方居住的房屋是邹成、张静共同持有的。事发前,邹成已独自在外租房居住。

“我们东北这边的亲属接到警方的电话时,我们都认为这是一个假的消息,以为是诈骗消息。”杨女士说,此前,邹成是想通过诉讼等正当途径解决婚姻纠纷。

“谅解书系‘女儿救父’”

在张志军提起上诉后,2020年7月21日,四川省高级人民法院开庭审理了此案。庭审中,四川省人民检察院建议二审维持原判。

四川高院认为,本案系发生在特定亲属之间,基于被害人不期而至且抢夺孙女,张志军劝阻无效情况下为维护自身及亲人的利益及安全而实施的激情犯罪,被害人对矛盾的激化负有直接责任,致其犯罪行为的可谴责程度降低,应当与严重危害社会治安的其他故意杀人犯罪案件有所区别。

四川高院称,在被害人一家失去反抗能力,尤其是邹某海被其捅伤后,张志军没有继续加害,反映出其在激情犯罪后认罪、悔罪的主观心态,因此从张志军的主观恶性来看,“尚不属于犯罪动机极其恶劣、犯罪目的极其卑鄙、不杀不足以平民愤的情形”。

2020年10月28日,四川高院二审改判张志军死刑、缓期两年执行,剥夺政治权利终身。

值得注意的是,二审判决书提到,张志军有被害人亲属谅解等法定、酌定从轻情节。

“我们家属最初对于改判的事并不知情,二审并无通知在东北的被害人家属”,杨女士称,直到2021年2月,他们通过网络文章才得知此事,并于4月才拿到二审判决书,此时他们才获悉谅解书这一情节。

据他们了解,谅解书是由张静作出的,“一审前她曾和我们协商,要我们开具谅解书,此后双方再无联系。”

上述谅解书显示,张静提到,自己带着幼小的孩子生活艰难、勉强度日,“鉴于事发前张志军对孩子悉心照顾,我相信他对孩子有很深的情感,抛开我和他之间的特殊关系,我还是希望孩子少失去一个亲人,多得到一份呵护和关爱,慎重考虑后我选择原谅张志军……”

在邹成亲属看来,这一谅解书更像是“女儿救父”。杨女士称,远在东北的亲属难以接受,向最高人民检察院递交了抗诉申请。

女儿的谅解能否代表被害人亲属?

今年4月12日,四川高院回应称,正在依法认真评查本案,将切实做到严格司法、维护公正、接受监督、回应关切。半个多月后,四川高院发布通报称,该院决定对张某军故意杀人案依法启动审判监督程序,将严格按照以事实为准绳的原则,依法公开审理。

5月6日,四川高院发布再审决定书,称被害人邹某海的近亲属和被害人杨某芬的近亲属不服,对该院提出申诉。

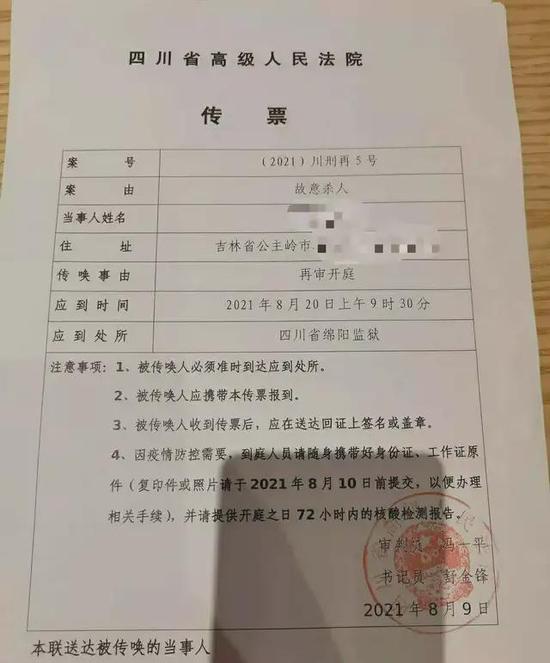

(受害者家属收到开庭传票。图/受访者提供)

被害人家属在申述状中称,张静的谅解不能代表被害人亲属的感情,“张静不是被害人杨某芬、邹某海的近亲属,也无法代表被害人邹成的全部近亲属。”文中表示,张静是该凶杀案最大的直接受益人,并认为本案认定的“抢夺孩子”情况不实,“系单方面采信罪犯口供”。

8月20日上午,张志军故意杀人案将四川省绵阳监狱再次开庭,四川省高院重新组成了合议庭对案件进行审理。

杨女士向中国新闻周刊介绍,因疫情防控需要,此次开庭不允许被传唤人以外的人员旁听。受害者家属的代理律师已向法院提出了庭审直播申请,但并未获允,“我们依然相信国家法律,相信四川高院,相信再审法官,能还被害人家属一个公道。”

来源:中国新闻周刊 文/陈威敬